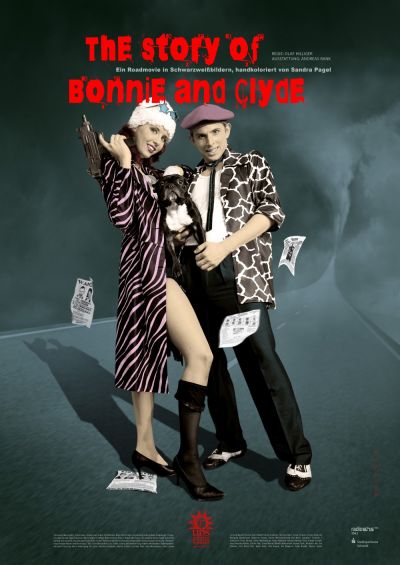

Schauspiel

The Story of Bonnie and Clyde

Ein Roadmovie in Schwarzweißbildern, handkoloriert, Uraufführung

Rolf Pohl

Hinter allem steht die Angst

Männliche Gewalt und die Abwehr des Weiblichen

Gewalt ist weder männlich noch weiblich. Ausgehend von ihrer Definition als "zielgerichtete, direkte physische Schädigung von Menschen durch Menschen" wäre es absurd, Frauen grundsätzlich von dieser Definition auszunehmen. Weibliche Gewalttaten erstrecken sich von der Misshandlung und Tötung von Kindern und Partnern über die Kriegsteilnahme als Soldatinnen bis hin zur Beteiligung an kollektiven Menschheitsverbrechen etwa als KZ-Aufseherinnen oder, wie vor einigen Monaten bekannt geworden, in der Mitwirkung an sadistischen Folterungen irakischer Gefangener. Nehmen wir die bei Frauen ähnlich stark verbreiteten, wenn auch weniger häufig zu offener Gewalt führenden Spielarten von Aggression (Wut, Hass und Grausamkeit) hinzu, dann erweist sich die Annahme einer prinzipiellen weiblichen Friedfertigkeit als reiner Mythos. Dennoch stellen weibliche Gewaltäußerungen nach wie vor Ausnahmeerscheinungen dar. An dieser Tatsache hat sich entgegen der immer wieder beschworenen Zunahme von Mädchen- und Frauengewalt grundsätzlich nichts geändert. Die reißerische Berichterstattung über spektakuläre Einzelfälle von weiblicher Gewalt täuscht darüber hinweg, dass faktische Gewaltausübung weiterhin eine männliche Domäne ist. Angesichts des Anteils von Frauen an körperbezogenen Gewaltdelikten von circa drei bis fünf Prozent sowie an Sexualstraftaten unter einem Prozent macht eine Gleichsetzung von männlicher und weiblicher Gewalt wenig Sinn.

Neben diesen statistischen Auffälligkeiten unterscheidet sich die Gewalt von Männern hauptsächlich durch eine fließendere Grenze zwischen Gewaltfaszination, Gewaltbereitschaft und faktischer Gewaltausübung, durch einen reflexhaften Einsatz von Gewalt gegenüber vermeintlichen Bedrohungen der eigenen Integrität, sowie durch eine weit verbreitete, insbesondere gegen Frauen und Kinder gerichtete Verbindung mit sexuellen Motiven. Zu den häufigsten Erscheinungsformen männlicher Gewalt zählen die häusliche, die sexuelle und die militärisch-kriegerische Gewalt.

Da Gewalt als die "extremste Manifestation menschlicher Aggression" (Kernberg) gilt, steht im Mittelpunkt der meisten psychologischen Erklärungsversuche die Analyse humanspezifischer Aggressionsneigungen. Muss davon ausgegangen werden, dass Jungen und Männer eventuell über ein größeres, vielleicht sogar biologisch verankertes Aggressionspotential als Mädchen und Frauen verfügen? Sicherlich sind auch biologische Vorgänge beteiligt, aber die immer wieder in Mode kommende kausale Herleitung der typisch männlichen Gewaltbereitschaft aus der Hormonverteilung, der Hirnanatomie oder der Evolution läuft ebenso in eine Sackgasse, wie die Zurückführung der Kriminalität auf ein spezielles Verbrecher-Chromosom (Lombroso). Die Bereitschaft zu offener Gewalt ist eine vorwiegend männliche Ressource, die weder genetisch festgelegt, noch allein durch Erziehung und Rollenlernen "erworben" wird und folgerichtig auch nicht durch ein therapeutisches Trainingsprogramm einfach wieder "verlernt" werden kann, wie viele Ansätze und Kampagnen unter dem Label "Männer gegen Männergewalt" behaupten.

Die Wurzeln der männlichen Gewalt liegen vielmehr in einer besonderen, mit den gesellschaftlich vorherrschenden Formen von Männlichkeit eng verknüpften Wut- und Hassbereitschaft gegenüber ausgewählten "Objekten". Hass entsteht als Reaktion auf Angst auslösende tatsächliche oder vermeintliche Angriffe, Zurücksetzungen und Kränkungen seitens der Umwelt. Im Extremfall kann sich dieser Hass bis zur "Aggressionsneigung gegen das Objekt, zur Absicht, es zu vernichten, steigern" (Freud). Das Festhalten an diesem primitiven Mechanismus der zerstörerischen Gewaltanwendung als Mittel der Abwehr von Unlust und Angst gehört zu den Hauptkennzeichen der Geschlechtsidentität von Jungen und Männern in männlich dominierten Kulturen und Gesellschaften. Die allgemeine Bedeutung dieses für Männer insgesamt typischen "Faustrechts" zeigt sich unter anderem daran, dass Unterschiede der sozialen Herkunft und des Bildungsniveaus bei der Verbreitung von männlicher Gewalt nur eine geringe Rolle spielen.

Sicherlich ist die Annahme eines universell gültigen Männlichkeitsbildes unzulässig, da zwischen den jeweils überlegenen ("hegemonialen") und den ausgegrenzten ("marginalisierten") Männlichkeiten (Connell) unzählige Abstufungen existieren; dennoch gibt es Gemeinsamkeiten zwischen diesen Erscheinungsformen, die auf eine ähnliche "Tiefenstruktur von Männlichkeit" (Gilmore) verweisen. Männlichkeit ist aber kein Ergebnis biologischer Reifung, sondern ein kulturelles Konstrukt und damit ein unsicherer Zustand, der nach eigenem Selbstverständnis erkämpft und im "Notfall" verteidigt werden muss. Neben der Hierarchie innerhalb der Gruppe der Männer, in der bezeichnenderweise fast überall der homosexuelle Mann auf der untersten Stufe steht, ist eine Tatsache entscheidend, die in den männlichen Habitus, das Selbstbewusstsein und das männliche Körperbild integriert werden muss: Mannsein heißt Nicht-Frau und deshalb nicht-weiblich zu sein. Männer erwerben ihre brüchige Geschlechtsidentität nicht nur unter dem Druck, sich als ein anderes, sondern vor allem sich als überlegenes Geschlecht zu setzen und zu beweisen. (...)

Ausdruck aus dem Internet-Angebot der Zeitschrift "Das Parlament" mit der Beilage "Aus Politik und Zeitgeschichte"

Ausgabe 46 vom 08.11.2004

© Deutscher Bundestag und Bundeszentrale für politische Bildung, 2008.

Jan Philipp Reemtsma

Hässliche Wirklichkeit

Die westliche Welt muss die Zusammenhänge von Gewalt in der Moderne verstehen lernen. Denn nur durch Sensibilisierung lässt sich Barbarei verhindern. Grundzüge einer Theorie der Gewalt.

(...) Die Kulturformation, die wir "die Moderne" nennen - das heißt jene aus den Krisen des 16. und 17. Jahrhunderts hervorgegangene europäisch-atlantische Kultur - unterscheidet sich von anderen Kulturen dadurch, dass sie Gewalt unter einen besonderen Legitimationsdruck gestellt hat. (...)

Unsere Kultur der Moderne hat nicht nur ein anderes Konzept der Sortierung von erlaubter / verbotener Gewalt, sondern ein von Grund auf anderes, nämlich das, dass Gewalt - und das heißt: nicht nur Gewalt am falschen Ort, zur falschen Zeit, gegenüber den falschen Leuten - an sich ein Problem ist. (...)

Das ist die Selbst-Imagination der Moderne: Sie ist eine Kultur, für die Gewalt nicht selbstverständlich ist und die sie abzuschaffen sucht. Eine solche Selbst-Imagination wird man, wie ich meine, in keiner anderen Kultur finden. (...)

Gewalt ist nicht mehr einfach "da", sondern ein Problem und kriminell. (...)

Die Moderne bringt etwas hervor, das es so zuvor nicht gegeben hat, das staatliche Gewaltmonopol. Es hat dafür zu sorgen, dass Gewalt nur noch staatlicherseits und zwar zur Verhinderung von Gewalt oder zur Ahndung außerhalb des Monopols ausgeübter Gewalt stattfindet. Zusammengenommen ist es das, was das Vertrauen in der und in die Moderne charakterisiert: die Unterstellung gewaltfreier Interaktion, das staatliche Gewaltmonopol als Institution, die diese Interaktion möglichst weitgehend kontrolliert (und wo das nicht funktioniert hat, die Ordnung symbolisch - durch Strafen - wiederherstellt), die gemeinsame Imagination, dass diese Moderne funktioniert, das heißt auf dem Wege in eine Zukunft ist, die immer weniger Gewalt möglich und nötig macht. (...)

Dabei sollten wir uns vielmehr fragen, warum wir - trotz der Desillusionierung, die die Katastrophen des 20. Jahrhunderts doch waren - dennoch an dem Projekt der Moderne und am Vertrauen in dieses Projekt festhalten. Die Antwort auf diese Frage besteht aus zwei Teilen. Erstens haben wir in der Moderne eine bestimmte Form der Gewalt so erfolgreich geächtet, dass wir sie gar nicht mehr wahrnehmen können, und wo wir nicht umhinkommen, sie dennoch zu sehen, sie nur als pathologische Monstrosität erkennen. Zweitens haben wir, und zwar bis in den Kern unseres theoretischen Denkens hinein, verlernt, Gewalt auch als ein Kommunikationsmittel wahrzunehmen. (...)

Menschen haben diese Fähigkeit, es ist die größte Macht, die einem Menschen geboten werden kann, andere Körper nach Willkür zu zerstören. Und wir erkennen die Risiken nicht, die mit wie auch immer beschaffener Gewaltausübung verbunden sind, wenn wir die Tatsache, dass der Mensch immer und zu allen Zeiten zu autotelischer Gewaltausübung wenigstens verführbar war, ignorieren.

Das berühmte Zimbardo-Experiment - fiktional nachgestellt im Film "Das Experiment" - zeigt, was die Geschichte über die Jahrhunderte gezeigt hat, und was uns die Fotos aus Abu Ghraib gezeigt haben: Wenn man Areale schafft, wo autotelische Gewalt ausgeübt werden kann, wird sie ausgeübt werden. Wohlgemerkt ich sage nicht: von jedem. Aber von zureichend vielen. Und nicht von Leuten, die vorher oder nachher pathologische Auffälligkeiten gezeigt hätten. (...)

Das 20. Jahrhundert ist (...) nicht nur ein Jahrhundert extremer Gewalt und der Exzesse autotelischer Gewalt gewesen, sondern auch ein Jahrhundert der Kommunikation mit Gewalt. Die Re-Etablierung der Standards der Moderne ging nun genau über den Weg, diese kommunikative Seite wieder zu vergessen oder gar zu verleugnen. Das ist bis heute eine ambivalente Angelegenheit. Einerseits gelang es eben, diese Standards wiederzugewinnen, andererseits war der Preis ein fundamentales Sich-selbst-nicht-Verstehen, die eigene Geschichte zu verrätseln, den Charakter der Gewalt zu verkennen und so erneut Illusionen zu produzieren. (...)

www.sueddeutsche.de/kultur/artikel/884/154485/print.html

(...), daß es vor allem unter normalen gesellschaftlichen Lebensbedingungen viel schwieriger ist, den Wunsch nach Gewalt zu beschwichtigen, als ihn zu wecken.

Gewalt wird oft als "irrational" bezeichnet. Gleichwohl mangelt es ihr nicht an Beweggründen; ja sie findet sogar sehr gute Gründe, um sich entfesseln zu können. Aber wie gut diese Gründe auch immer sein mögen, sie verdienen es nicht, ernst genommen zu werden. Sie werden nämlich von der Gewalt selbst vergessen, wenn das ursprünglich anvisierte Objekt sie zwar weiterhin anstachelt, aber außer Reichweite bleibt. Die ungestillte Gewalt sucht und findet auch immer ein Ersatzopfer. Anstatt auf jenes Geschöpf, das die Wut des Gewalttätigen entfacht, richtet sich der Zorn nun plötzlich auf ein anderes Geschöpf, das diesen nur deshalb auf sich zieht, weil es verletzlich ist und sich in Reichweite befindet.

Manche Indizien lassen darauf schließen, daß diese Fähigkeit, sich Ersatzobjekte zu verschaffen, nicht der menschlichen Gewalt allein vorbehalten ist.

Wird das Bedürfnis nach Gewalt nicht gestillt, sammelt sie sich weiterhin an, und zwar bis zu jenem Moment, wo sie überbordet und sich mit vernichtender Wirkung in ihre Umgebung ergießt.

René Girard: Das Heilige und die Gewalt, Fischer Frankfurt am Main 1999.

Hinter allem steht die Angst

Männliche Gewalt und die Abwehr des Weiblichen

Gewalt ist weder männlich noch weiblich. Ausgehend von ihrer Definition als "zielgerichtete, direkte physische Schädigung von Menschen durch Menschen" wäre es absurd, Frauen grundsätzlich von dieser Definition auszunehmen. Weibliche Gewalttaten erstrecken sich von der Misshandlung und Tötung von Kindern und Partnern über die Kriegsteilnahme als Soldatinnen bis hin zur Beteiligung an kollektiven Menschheitsverbrechen etwa als KZ-Aufseherinnen oder, wie vor einigen Monaten bekannt geworden, in der Mitwirkung an sadistischen Folterungen irakischer Gefangener. Nehmen wir die bei Frauen ähnlich stark verbreiteten, wenn auch weniger häufig zu offener Gewalt führenden Spielarten von Aggression (Wut, Hass und Grausamkeit) hinzu, dann erweist sich die Annahme einer prinzipiellen weiblichen Friedfertigkeit als reiner Mythos. Dennoch stellen weibliche Gewaltäußerungen nach wie vor Ausnahmeerscheinungen dar. An dieser Tatsache hat sich entgegen der immer wieder beschworenen Zunahme von Mädchen- und Frauengewalt grundsätzlich nichts geändert. Die reißerische Berichterstattung über spektakuläre Einzelfälle von weiblicher Gewalt täuscht darüber hinweg, dass faktische Gewaltausübung weiterhin eine männliche Domäne ist. Angesichts des Anteils von Frauen an körperbezogenen Gewaltdelikten von circa drei bis fünf Prozent sowie an Sexualstraftaten unter einem Prozent macht eine Gleichsetzung von männlicher und weiblicher Gewalt wenig Sinn.

Neben diesen statistischen Auffälligkeiten unterscheidet sich die Gewalt von Männern hauptsächlich durch eine fließendere Grenze zwischen Gewaltfaszination, Gewaltbereitschaft und faktischer Gewaltausübung, durch einen reflexhaften Einsatz von Gewalt gegenüber vermeintlichen Bedrohungen der eigenen Integrität, sowie durch eine weit verbreitete, insbesondere gegen Frauen und Kinder gerichtete Verbindung mit sexuellen Motiven. Zu den häufigsten Erscheinungsformen männlicher Gewalt zählen die häusliche, die sexuelle und die militärisch-kriegerische Gewalt.

Da Gewalt als die "extremste Manifestation menschlicher Aggression" (Kernberg) gilt, steht im Mittelpunkt der meisten psychologischen Erklärungsversuche die Analyse humanspezifischer Aggressionsneigungen. Muss davon ausgegangen werden, dass Jungen und Männer eventuell über ein größeres, vielleicht sogar biologisch verankertes Aggressionspotential als Mädchen und Frauen verfügen? Sicherlich sind auch biologische Vorgänge beteiligt, aber die immer wieder in Mode kommende kausale Herleitung der typisch männlichen Gewaltbereitschaft aus der Hormonverteilung, der Hirnanatomie oder der Evolution läuft ebenso in eine Sackgasse, wie die Zurückführung der Kriminalität auf ein spezielles Verbrecher-Chromosom (Lombroso). Die Bereitschaft zu offener Gewalt ist eine vorwiegend männliche Ressource, die weder genetisch festgelegt, noch allein durch Erziehung und Rollenlernen "erworben" wird und folgerichtig auch nicht durch ein therapeutisches Trainingsprogramm einfach wieder "verlernt" werden kann, wie viele Ansätze und Kampagnen unter dem Label "Männer gegen Männergewalt" behaupten.

Die Wurzeln der männlichen Gewalt liegen vielmehr in einer besonderen, mit den gesellschaftlich vorherrschenden Formen von Männlichkeit eng verknüpften Wut- und Hassbereitschaft gegenüber ausgewählten "Objekten". Hass entsteht als Reaktion auf Angst auslösende tatsächliche oder vermeintliche Angriffe, Zurücksetzungen und Kränkungen seitens der Umwelt. Im Extremfall kann sich dieser Hass bis zur "Aggressionsneigung gegen das Objekt, zur Absicht, es zu vernichten, steigern" (Freud). Das Festhalten an diesem primitiven Mechanismus der zerstörerischen Gewaltanwendung als Mittel der Abwehr von Unlust und Angst gehört zu den Hauptkennzeichen der Geschlechtsidentität von Jungen und Männern in männlich dominierten Kulturen und Gesellschaften. Die allgemeine Bedeutung dieses für Männer insgesamt typischen "Faustrechts" zeigt sich unter anderem daran, dass Unterschiede der sozialen Herkunft und des Bildungsniveaus bei der Verbreitung von männlicher Gewalt nur eine geringe Rolle spielen.

Sicherlich ist die Annahme eines universell gültigen Männlichkeitsbildes unzulässig, da zwischen den jeweils überlegenen ("hegemonialen") und den ausgegrenzten ("marginalisierten") Männlichkeiten (Connell) unzählige Abstufungen existieren; dennoch gibt es Gemeinsamkeiten zwischen diesen Erscheinungsformen, die auf eine ähnliche "Tiefenstruktur von Männlichkeit" (Gilmore) verweisen. Männlichkeit ist aber kein Ergebnis biologischer Reifung, sondern ein kulturelles Konstrukt und damit ein unsicherer Zustand, der nach eigenem Selbstverständnis erkämpft und im "Notfall" verteidigt werden muss. Neben der Hierarchie innerhalb der Gruppe der Männer, in der bezeichnenderweise fast überall der homosexuelle Mann auf der untersten Stufe steht, ist eine Tatsache entscheidend, die in den männlichen Habitus, das Selbstbewusstsein und das männliche Körperbild integriert werden muss: Mannsein heißt Nicht-Frau und deshalb nicht-weiblich zu sein. Männer erwerben ihre brüchige Geschlechtsidentität nicht nur unter dem Druck, sich als ein anderes, sondern vor allem sich als überlegenes Geschlecht zu setzen und zu beweisen. (...)

Ausdruck aus dem Internet-Angebot der Zeitschrift "Das Parlament" mit der Beilage "Aus Politik und Zeitgeschichte"

Ausgabe 46 vom 08.11.2004

© Deutscher Bundestag und Bundeszentrale für politische Bildung, 2008.

Jan Philipp Reemtsma

Hässliche Wirklichkeit

Die westliche Welt muss die Zusammenhänge von Gewalt in der Moderne verstehen lernen. Denn nur durch Sensibilisierung lässt sich Barbarei verhindern. Grundzüge einer Theorie der Gewalt.

(...) Die Kulturformation, die wir "die Moderne" nennen - das heißt jene aus den Krisen des 16. und 17. Jahrhunderts hervorgegangene europäisch-atlantische Kultur - unterscheidet sich von anderen Kulturen dadurch, dass sie Gewalt unter einen besonderen Legitimationsdruck gestellt hat. (...)

Unsere Kultur der Moderne hat nicht nur ein anderes Konzept der Sortierung von erlaubter / verbotener Gewalt, sondern ein von Grund auf anderes, nämlich das, dass Gewalt - und das heißt: nicht nur Gewalt am falschen Ort, zur falschen Zeit, gegenüber den falschen Leuten - an sich ein Problem ist. (...)

Das ist die Selbst-Imagination der Moderne: Sie ist eine Kultur, für die Gewalt nicht selbstverständlich ist und die sie abzuschaffen sucht. Eine solche Selbst-Imagination wird man, wie ich meine, in keiner anderen Kultur finden. (...)

Gewalt ist nicht mehr einfach "da", sondern ein Problem und kriminell. (...)

Die Moderne bringt etwas hervor, das es so zuvor nicht gegeben hat, das staatliche Gewaltmonopol. Es hat dafür zu sorgen, dass Gewalt nur noch staatlicherseits und zwar zur Verhinderung von Gewalt oder zur Ahndung außerhalb des Monopols ausgeübter Gewalt stattfindet. Zusammengenommen ist es das, was das Vertrauen in der und in die Moderne charakterisiert: die Unterstellung gewaltfreier Interaktion, das staatliche Gewaltmonopol als Institution, die diese Interaktion möglichst weitgehend kontrolliert (und wo das nicht funktioniert hat, die Ordnung symbolisch - durch Strafen - wiederherstellt), die gemeinsame Imagination, dass diese Moderne funktioniert, das heißt auf dem Wege in eine Zukunft ist, die immer weniger Gewalt möglich und nötig macht. (...)

Dabei sollten wir uns vielmehr fragen, warum wir - trotz der Desillusionierung, die die Katastrophen des 20. Jahrhunderts doch waren - dennoch an dem Projekt der Moderne und am Vertrauen in dieses Projekt festhalten. Die Antwort auf diese Frage besteht aus zwei Teilen. Erstens haben wir in der Moderne eine bestimmte Form der Gewalt so erfolgreich geächtet, dass wir sie gar nicht mehr wahrnehmen können, und wo wir nicht umhinkommen, sie dennoch zu sehen, sie nur als pathologische Monstrosität erkennen. Zweitens haben wir, und zwar bis in den Kern unseres theoretischen Denkens hinein, verlernt, Gewalt auch als ein Kommunikationsmittel wahrzunehmen. (...)

Menschen haben diese Fähigkeit, es ist die größte Macht, die einem Menschen geboten werden kann, andere Körper nach Willkür zu zerstören. Und wir erkennen die Risiken nicht, die mit wie auch immer beschaffener Gewaltausübung verbunden sind, wenn wir die Tatsache, dass der Mensch immer und zu allen Zeiten zu autotelischer Gewaltausübung wenigstens verführbar war, ignorieren.

Das berühmte Zimbardo-Experiment - fiktional nachgestellt im Film "Das Experiment" - zeigt, was die Geschichte über die Jahrhunderte gezeigt hat, und was uns die Fotos aus Abu Ghraib gezeigt haben: Wenn man Areale schafft, wo autotelische Gewalt ausgeübt werden kann, wird sie ausgeübt werden. Wohlgemerkt ich sage nicht: von jedem. Aber von zureichend vielen. Und nicht von Leuten, die vorher oder nachher pathologische Auffälligkeiten gezeigt hätten. (...)

Das 20. Jahrhundert ist (...) nicht nur ein Jahrhundert extremer Gewalt und der Exzesse autotelischer Gewalt gewesen, sondern auch ein Jahrhundert der Kommunikation mit Gewalt. Die Re-Etablierung der Standards der Moderne ging nun genau über den Weg, diese kommunikative Seite wieder zu vergessen oder gar zu verleugnen. Das ist bis heute eine ambivalente Angelegenheit. Einerseits gelang es eben, diese Standards wiederzugewinnen, andererseits war der Preis ein fundamentales Sich-selbst-nicht-Verstehen, die eigene Geschichte zu verrätseln, den Charakter der Gewalt zu verkennen und so erneut Illusionen zu produzieren. (...)

www.sueddeutsche.de/kultur/artikel/884/154485/print.html

(...), daß es vor allem unter normalen gesellschaftlichen Lebensbedingungen viel schwieriger ist, den Wunsch nach Gewalt zu beschwichtigen, als ihn zu wecken.

Gewalt wird oft als "irrational" bezeichnet. Gleichwohl mangelt es ihr nicht an Beweggründen; ja sie findet sogar sehr gute Gründe, um sich entfesseln zu können. Aber wie gut diese Gründe auch immer sein mögen, sie verdienen es nicht, ernst genommen zu werden. Sie werden nämlich von der Gewalt selbst vergessen, wenn das ursprünglich anvisierte Objekt sie zwar weiterhin anstachelt, aber außer Reichweite bleibt. Die ungestillte Gewalt sucht und findet auch immer ein Ersatzopfer. Anstatt auf jenes Geschöpf, das die Wut des Gewalttätigen entfacht, richtet sich der Zorn nun plötzlich auf ein anderes Geschöpf, das diesen nur deshalb auf sich zieht, weil es verletzlich ist und sich in Reichweite befindet.

Manche Indizien lassen darauf schließen, daß diese Fähigkeit, sich Ersatzobjekte zu verschaffen, nicht der menschlichen Gewalt allein vorbehalten ist.

Wird das Bedürfnis nach Gewalt nicht gestillt, sammelt sie sich weiterhin an, und zwar bis zu jenem Moment, wo sie überbordet und sich mit vernichtender Wirkung in ihre Umgebung ergießt.

René Girard: Das Heilige und die Gewalt, Fischer Frankfurt am Main 1999.

Uckermärkische Bühnen Schwedt

Uckermärkische Bühnen Schwedt