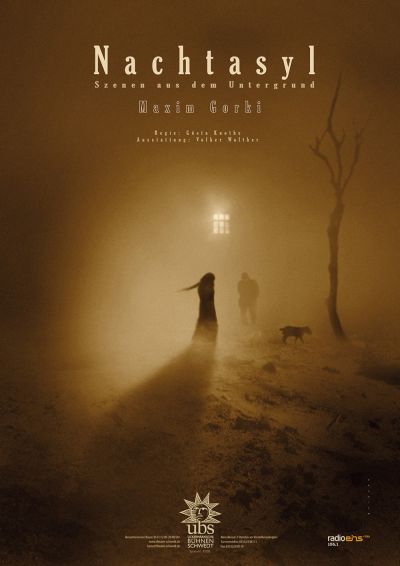

Schauspiel

Nachtasyl

Szenen aus dem Untergrund

Nastja, die „heilige Hure“ im Stück sagt: „Ich gehe fort. Ich bin hier überflüssig“. Bubnow, einer ihrer Mitinsassen im Nachtasyl, antwortet lakonisch: „Du bist auch woanders überflüssig. Jeder Mensch ist überflüssig.“ Eine Geschichte also von überflüssigen Menschen?

Schaut man aus der geordneten Mitte einer mehr oder weniger funktionierenden Gesellschaft auf das Nachtasyl, so mag es tatsächlich ausschließlich ein Ort für elende und verkrachte Existenzen sein, die hier ausweglos ihrem Ende entgegendämmern. Irgendwann aus der Bahn geschleudert, vom Leben ausgespuckt, Teile einer menschlichen Müllhalde. Kurzum, Abraum. Keine weitere Verwendung.

Womit wir im Jahr 2006 wären.

So ist es. Unsere so moderne Welt ökonomisiert immer mehr. Wer sich als Produzent und Konsument im System nicht festbeißen kann, landet eben in den Nachtasylen. Gorkis Stück ist von brennender Aktualität, die eher noch zunehmen wird.

Das Stück wurde 1902 aufgeführt. Das zaristische Russland war bereits von Agonie gezeichnet. Teile des Adels, wie der Baron im Stück, gingen krachen, Bauern zog es in die Städte, wo sie zu Tausenden nicht Fuß fassen konnten, dem Zaren Niklaus II. mit seinem Anspruch absoluter, gottgegebener Herrschaft gerieten die Zügel immer mehr aus der Hand – ein Land wie ein gärender Kessel. Ist ein Vergleich wirklich statthaft?

Ja und nein. Historische Parallelen sind immer schwierig. Die entwickelten westeuropäischen Demokratien sind anders verfasst als das alte Russland, aber niemand wird abstreiten, dass die Kluft zwischen arm und wohlhabend, zwischen Bedürftigkeit und Überfluss auch in den noch reichen Ländern und weltweit immer mehr zunimmt.

Globalisierte Nachtasyle?

Kann man so sagen. Diejenigen, die über die Zäune vor den spanischen Exklaven in Nordafrika in die „Festung Europa“ wollen, kommen aus den Nachtasylen ihrer Heimatländer, an deren Entstehung die Globalisierung einen erheblichen Anteil hat.

Gorki schrieb das Stück in der festen Erwartung, dass eine gerechtere Welt möglich ist. Die Revolution in Russland stand vor der Tür.

Und wir stehen hinter dieser, mittlerweile zugeschlagenen Tür und sind um eine Illusion ärmer. Die soziale Utopie endete in verbrecherischen oder erbärmlichen, in jedem Fall nicht zukunftsfähigen Gesellschaften und hat in Folge des Zusammenbruchs auch geistige und seelische Nachtasyle produziert.

Das Gelobte Land ist uns abhanden gekommen.

Der Pilger Luka erzählt im Stück diese wunderbare Geschichte, von der Suche nach diesem Land des Glücks und der Verheißung und vom zerstörten Glauben daran.

Aber ohne Vision, ohne eine Vorstellung davon, wie wir miteinander leben wollen, kann es nicht gehen. Nicht für den Einzelnen, nicht für jede Art von Gemeinschaft.

Womit wir wieder bei Gorki wären, bei seiner bewundernswerten menschlichen Größe. Er gibt die Menschen im Nachtasyl nicht auf. Trotz der katastrophalen Umstände und Scheußlichkeiten aller Art ist da Kraft zu spüren, die Sehnsucht nach einem besseren Leben und auch Versuche, herauszukommen aus der Tiefe. Der Dieb Pepel will mit Natascha ein besseres Leben beginnen, der Schauspieler will sich vom Suff heilen lassen, Nastja findet die Kraft, das Nachtasyl zu verlassen. Vielleicht ist Gorkis Botschaft ebenso einfach wie richtig: Nicht aufgeben!

Hilft uns ein wundersamer Pilger weiter? Ein Luka?

Gorki hat diesen „Propheten der Lüge“ kritisch zeichnen wollen, als einen, der den Menschen die Lüge als heilsamen Trost predigt und sich im ersten kritischen Moment aus dem Staub macht. Die Aufführungsgeschichte allerdings ließ ihn als wirklichen Heilsbringer durch das Nachtasyl wandeln. Für mich hat er von beiden etwas.

Schlitzohr und mitfühlender Weiser?

So ungefähr. Auf jeden Fall reizt diese Vielschichtigkeit.

Das Gespräch führte Michael Kautz

Regie:Gösta Knothe

Ausstattung: Volker Walther

Dramaturgie: Michael Kautz

Regieassistenz: Kathleen Friedrich

Premieren: 24./25. Februar 2006

Abgespielt.

Schaut man aus der geordneten Mitte einer mehr oder weniger funktionierenden Gesellschaft auf das Nachtasyl, so mag es tatsächlich ausschließlich ein Ort für elende und verkrachte Existenzen sein, die hier ausweglos ihrem Ende entgegendämmern. Irgendwann aus der Bahn geschleudert, vom Leben ausgespuckt, Teile einer menschlichen Müllhalde. Kurzum, Abraum. Keine weitere Verwendung.

Womit wir im Jahr 2006 wären.

So ist es. Unsere so moderne Welt ökonomisiert immer mehr. Wer sich als Produzent und Konsument im System nicht festbeißen kann, landet eben in den Nachtasylen. Gorkis Stück ist von brennender Aktualität, die eher noch zunehmen wird.

Das Stück wurde 1902 aufgeführt. Das zaristische Russland war bereits von Agonie gezeichnet. Teile des Adels, wie der Baron im Stück, gingen krachen, Bauern zog es in die Städte, wo sie zu Tausenden nicht Fuß fassen konnten, dem Zaren Niklaus II. mit seinem Anspruch absoluter, gottgegebener Herrschaft gerieten die Zügel immer mehr aus der Hand – ein Land wie ein gärender Kessel. Ist ein Vergleich wirklich statthaft?

Ja und nein. Historische Parallelen sind immer schwierig. Die entwickelten westeuropäischen Demokratien sind anders verfasst als das alte Russland, aber niemand wird abstreiten, dass die Kluft zwischen arm und wohlhabend, zwischen Bedürftigkeit und Überfluss auch in den noch reichen Ländern und weltweit immer mehr zunimmt.

Globalisierte Nachtasyle?

Kann man so sagen. Diejenigen, die über die Zäune vor den spanischen Exklaven in Nordafrika in die „Festung Europa“ wollen, kommen aus den Nachtasylen ihrer Heimatländer, an deren Entstehung die Globalisierung einen erheblichen Anteil hat.

Gorki schrieb das Stück in der festen Erwartung, dass eine gerechtere Welt möglich ist. Die Revolution in Russland stand vor der Tür.

Und wir stehen hinter dieser, mittlerweile zugeschlagenen Tür und sind um eine Illusion ärmer. Die soziale Utopie endete in verbrecherischen oder erbärmlichen, in jedem Fall nicht zukunftsfähigen Gesellschaften und hat in Folge des Zusammenbruchs auch geistige und seelische Nachtasyle produziert.

Das Gelobte Land ist uns abhanden gekommen.

Der Pilger Luka erzählt im Stück diese wunderbare Geschichte, von der Suche nach diesem Land des Glücks und der Verheißung und vom zerstörten Glauben daran.

Aber ohne Vision, ohne eine Vorstellung davon, wie wir miteinander leben wollen, kann es nicht gehen. Nicht für den Einzelnen, nicht für jede Art von Gemeinschaft.

Womit wir wieder bei Gorki wären, bei seiner bewundernswerten menschlichen Größe. Er gibt die Menschen im Nachtasyl nicht auf. Trotz der katastrophalen Umstände und Scheußlichkeiten aller Art ist da Kraft zu spüren, die Sehnsucht nach einem besseren Leben und auch Versuche, herauszukommen aus der Tiefe. Der Dieb Pepel will mit Natascha ein besseres Leben beginnen, der Schauspieler will sich vom Suff heilen lassen, Nastja findet die Kraft, das Nachtasyl zu verlassen. Vielleicht ist Gorkis Botschaft ebenso einfach wie richtig: Nicht aufgeben!

Hilft uns ein wundersamer Pilger weiter? Ein Luka?

Gorki hat diesen „Propheten der Lüge“ kritisch zeichnen wollen, als einen, der den Menschen die Lüge als heilsamen Trost predigt und sich im ersten kritischen Moment aus dem Staub macht. Die Aufführungsgeschichte allerdings ließ ihn als wirklichen Heilsbringer durch das Nachtasyl wandeln. Für mich hat er von beiden etwas.

Schlitzohr und mitfühlender Weiser?

So ungefähr. Auf jeden Fall reizt diese Vielschichtigkeit.

Das Gespräch führte Michael Kautz

Regie:

Ausstattung: Volker Walther

Dramaturgie: Michael Kautz

Regieassistenz: Kathleen Friedrich

Premieren: 24./25. Februar 2006

Abgespielt.

Uckermärkische Bühnen Schwedt

Uckermärkische Bühnen Schwedt