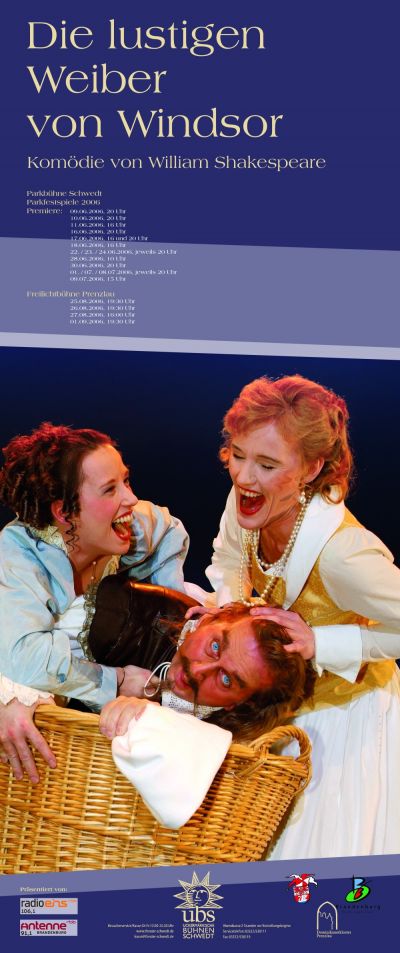

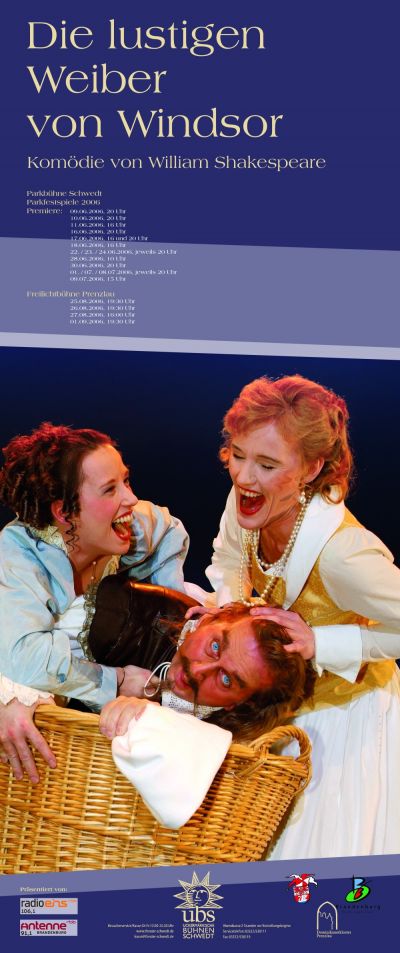

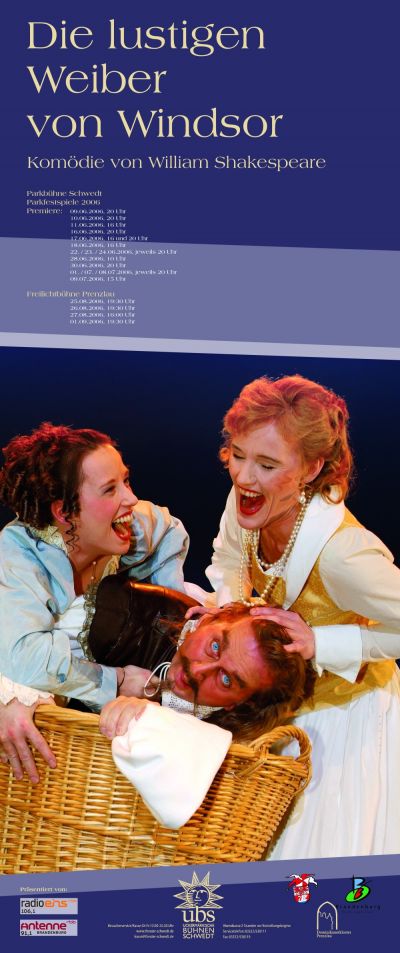

Schauspiel/Komödie

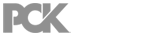

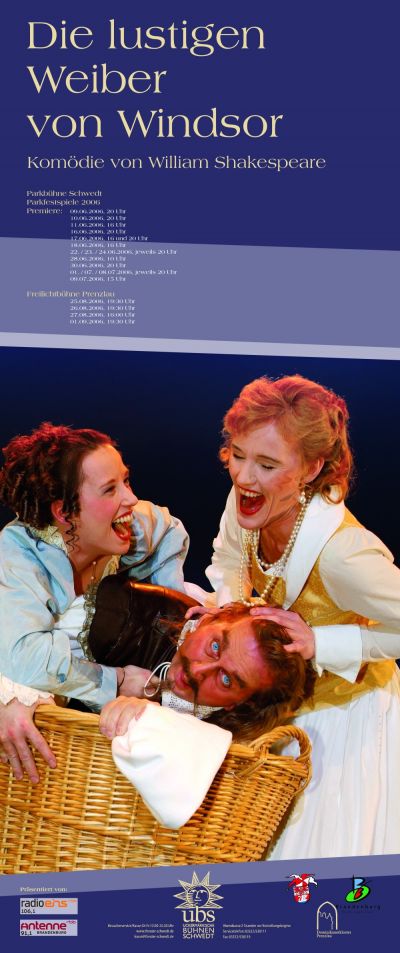

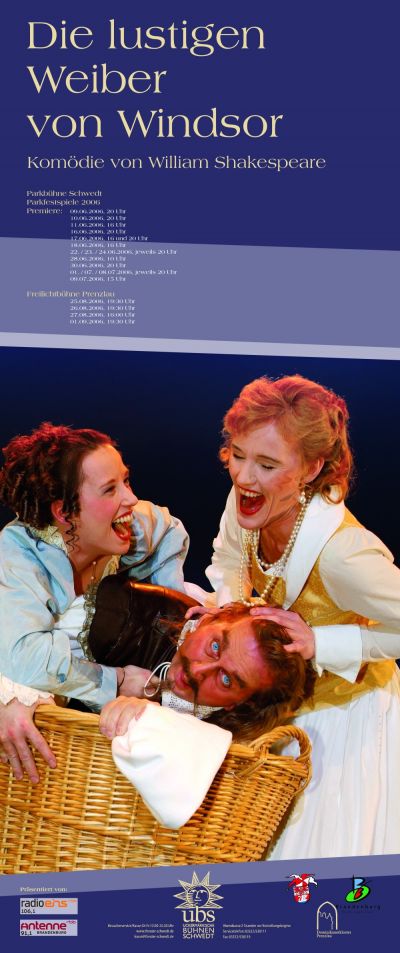

Die lustigen Weiber von Windsor

Komödie von William Shakespeare

Ritter Falstaff ist alt, fett und abgebrannt. Um sich zu sanieren, gedenkt er, sowohl mit Mrs. Page als auch mit Mrs. Ford ein Verhältnis zu beginnen und sich über diesen Umweg an die Vermögen der Ehemänner heranzumachen. Doch die empörten Frauen zeigen sich gegenseitig Falstaffs plumpe Liebesbriefe und schwören ihm Rache dafür, daß er ihnen eine solche Sittenlosigkeit zutraut. Mrs. Ford bittet den Ritter zu einem Rendezvous und lockt ihn damit in eine boshafte Falle, die nicht seine letzte gewesen sein wird auf dem Weg in die Betten der Weiber von Windsor ...

Und ganz ohne Fußball geht es auch bei uns nicht ab: Werden Sie Zeuge, wie Falstaff und seine Spießgesellen vor jeder Vorstellung in einem Fußballspiel gegen die Bürger von Windsor antreten. Doch, ob es nach zahllosen unvorhergesehen - amüsanten wie abenteuerlichen - Zwischenfällen einen Sieger in diesem Turnier um die Ehre geben kann, müssen Sie sich schon selbst anschauen ...

Anpfiff jeweils 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn.

Regie:Gösta Knothe

Ausstattung: Volker Walther

Premiere: 9. Juni 2006

Abgespielt.

Und ganz ohne Fußball geht es auch bei uns nicht ab: Werden Sie Zeuge, wie Falstaff und seine Spießgesellen vor jeder Vorstellung in einem Fußballspiel gegen die Bürger von Windsor antreten. Doch, ob es nach zahllosen unvorhergesehen - amüsanten wie abenteuerlichen - Zwischenfällen einen Sieger in diesem Turnier um die Ehre geben kann, müssen Sie sich schon selbst anschauen ...

Anpfiff jeweils 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn.

Regie:

Ausstattung: Volker Walther

Premiere: 9. Juni 2006

Abgespielt.

Man sollte sich Shakespeare nicht als feinsinnigen Verfasser subtiler Kunstprodukte, sondern zuerst einmal als einen gewieften Theaterpraktiker vorstellen, der alles, was sich auf der Bühne als wirksam erwies, auch einsetzte. Hans-Dieter Gelfert

Der Kanon des dramatischen Werkes umfaßt 38 Stücke.

Mindestens drei davon schrieb Shakespeare in Zusammenarbeit mit anderen Dramatikern. Shakespeares Vokabular beläuft sich auf 29 066 verschiedene Wörter.

Shakespeares Dramen sind in Einzelwerken in über 80 Sprachen übersetzt, darunter auch in Jakut und in Zulu. Komplette Übersetzungen der Gesamtausgabe existieren in über 30 Sprachen. Von den Sonetten gibt es über vierzig komplette Übersetzungen aller 154 Sonette ins Deutsche.

Das längste Stück ist Hamlet mit 4042 Zeilen und 29 551 Wörtern.

Die Rolle des Titelhelden ist auch die längste männliche Rolle: 1507 Zeilen, 357 Auftritte und 11 563 Wörter. Die längste weibliche Rolle ist Rosalinde in Wie es Euch gefällt mit 721 Zeilen, 201 Auftritten und 5698 Wörtern. Das kürzeste Stück ist Die Komödie der Irrungen mit 1911 Zeilen und 14 369 Wörtern.

Den größten Anteil an Verssprache haben die Historien Richard II. und König Johann (100 %). Der größte Anteil an Prosapassagen findet sich in den Lustigen Weibern von Windsor (87,8 %). Die längste Szene ist die zweite Szene des fünften Aktes in Liebes Leid und Lust (914 Zeilen).

Es gibt mindestens 24 Einzelkandidaten, die in Frage kommen, 'Shakespeare’ zu sein. 37 Personen kommen noch dazu, die an einer Gruppenautorenschaft beteiligt gewesen sein könnten. Vier der Kandidaten sind weiblich.

Es sind 57 unterschiedliche Schreibweisen des Namens Shakespeare bekannt: z. B. Chacsper, Shachespeare, Shakespyre, Shakispere oder Shexpere.

Das längste Wort in Shakespeares Werk ist „honorificabilitudinitatibus“ und steht in Liebes Leid und Lust.

Shakespeare ist der am häufigsten zitierte Dichter der Welt.

Von den ca. 1000 First-Folio-Ausgaben von 1623 gibt es heute noch 238. Weniger als 20 sind davon unbeschädigt.

Hamlet ist das am häufigsten aufgeführte Theaterstück, das am meisten zitierte Drama und das zweithäufigst verfilmte Plot.

Shakespeare ist der größte Dichter der Welt.

Christiane Zschirnt: Shakespeare-ABC, Reclam Leipzig 2000, S. 196f.

Der Kanon des dramatischen Werkes umfaßt 38 Stücke.

Mindestens drei davon schrieb Shakespeare in Zusammenarbeit mit anderen Dramatikern. Shakespeares Vokabular beläuft sich auf 29 066 verschiedene Wörter.

Shakespeares Dramen sind in Einzelwerken in über 80 Sprachen übersetzt, darunter auch in Jakut und in Zulu. Komplette Übersetzungen der Gesamtausgabe existieren in über 30 Sprachen. Von den Sonetten gibt es über vierzig komplette Übersetzungen aller 154 Sonette ins Deutsche.

Das längste Stück ist Hamlet mit 4042 Zeilen und 29 551 Wörtern.

Die Rolle des Titelhelden ist auch die längste männliche Rolle: 1507 Zeilen, 357 Auftritte und 11 563 Wörter. Die längste weibliche Rolle ist Rosalinde in Wie es Euch gefällt mit 721 Zeilen, 201 Auftritten und 5698 Wörtern. Das kürzeste Stück ist Die Komödie der Irrungen mit 1911 Zeilen und 14 369 Wörtern.

Den größten Anteil an Verssprache haben die Historien Richard II. und König Johann (100 %). Der größte Anteil an Prosapassagen findet sich in den Lustigen Weibern von Windsor (87,8 %). Die längste Szene ist die zweite Szene des fünften Aktes in Liebes Leid und Lust (914 Zeilen).

Es gibt mindestens 24 Einzelkandidaten, die in Frage kommen, 'Shakespeare’ zu sein. 37 Personen kommen noch dazu, die an einer Gruppenautorenschaft beteiligt gewesen sein könnten. Vier der Kandidaten sind weiblich.

Es sind 57 unterschiedliche Schreibweisen des Namens Shakespeare bekannt: z. B. Chacsper, Shachespeare, Shakespyre, Shakispere oder Shexpere.

Das längste Wort in Shakespeares Werk ist „honorificabilitudinitatibus“ und steht in Liebes Leid und Lust.

Shakespeare ist der am häufigsten zitierte Dichter der Welt.

Von den ca. 1000 First-Folio-Ausgaben von 1623 gibt es heute noch 238. Weniger als 20 sind davon unbeschädigt.

Hamlet ist das am häufigsten aufgeführte Theaterstück, das am meisten zitierte Drama und das zweithäufigst verfilmte Plot.

Shakespeare ist der größte Dichter der Welt.

Christiane Zschirnt: Shakespeare-ABC, Reclam Leipzig 2000, S. 196f.

1873 meinte Engels gegenüber Marx feststellen zu können: „Allein im ersten Akt der merry wives ist mehr Leben und Wirklichkeit als in der gesamten deutschen Literatur“. Norbert Kollakowsky

Entstehung. Nach einer Überlieferung, die erst zu Anfang des 18. Jahrhunderts schriftlich fixiert wurde, die aber weiter zurückreicht, soll Königin Elisabeth dieses Stück bei Shakespeare in Auftrag gegeben haben. Sie wünschte sich „a Play of Sir John Falstaff in Love“, und Shakespeare erfüllte ihr den Wunsch innerhalb von vierzehn Tagen. Diese schöne Geschichte braucht nicht wahr zu sein, sie kann aber durchaus stimmen, denn das Stück geht auf den Geschmack und die Interessen von Höflingen ein (was freilich andere Dramen Shakespeares auch tun), und der Text enthält Anspielungen, die auf ein Fest bei Hofe (möglicherweise zur Feier der neuernannten Ritter vom Hosenbandorden) als ursprüngliche Zweckbestimmung hindeuten.

Die Entstehungszeit lässt sich eingrenzen, aber nicht genau fixieren. Klar ist auf der einen Seite, dass The Merry Wives of Windsor im Anschluss an das 1596/97 anzusetzende erste Falstaff-Stück, 1 Henry IV, entstanden sein muss. Klar ist auf der anderen Seite, dass das Stück zur Zeit der Erstpublikation, 1602, bereits geraume Zeit vorlag. (...) Am wahrscheinlichsten ist eine Entstehung kurz nach 1 Henry IV, also etwa 1597.

Quellen. The Merry Wives of Windsor ist eines der wenigen Dramen Shakespeares, bei denen er das Handlungsgerüst nicht aus einer Quelle entnommen, sondern (soweit wir wissen) selbst konstruiert hat. Die meisten Motive und Einzelelemente des Plot sind traditionelles Erzählgut. In der Novellen- und Schwankliteratur der Renaissance wimmelt es von listigen Frauen, die Männern Streiche spielen, von Liebhabern, die plötzlich fliehen oder sich verstecken müssen, und von Ehemännern, die mit oder ohne Grund eifersüchtig sind. Bestimmte Vorlagen für Einzelheiten der Falstaff-Geschichte sind oft diskutiert worden, lassen sieh aber nicht sicher ausmachen. (...)

Das Stück und seine Rezeption. The Merry Wives of Windsor gehört zu den Dramen, deren Rezeptionsgeschichte als Theaterstück und als Lektüre ganz unterschiedlich verlaufen ist.

Auf der Bühne gehört es zu den populärsten Stücken. Es ist unverwüstlich, liefert einem breiten Publikum fast unangefochten vom jeweiligen Zeitgeschmack handfeste Unterhaltung und hat daher immer einen festen Platz im Repertoire gehabt (...).

Shakespeare setzt in diesem Stück das gesamte Standardrepertoire komischer Situationen und Konstellationen ein, vom Duell zwischen zwei Feiglingen, die sich beide vor dem Kampf drücken wollen, über Verkleidung, Verstellung und Intrigen bis zu einfachen Stereotypen der Ausländer- und Dialektkomik. Das Stück erschöpft sich aber nicht in der Häufung komischer Effekte. Die Dauerhaftigkeit der Wirkung und die Resistenz gegen Veränderungen gehen auf eine selbst für Shakespeares Verhältnisse ungewöhnliche Qualität der Konstruktion zurück.

Die Spielzüge folgen Schlag auf Schlag und entwickeln sich konsequent einer aus dem andern. Trotz der quirligen Geschäftigkeit auf der Bühne verliert der Zuschauer nicht den Überblick. Die Figuren werden so präsentiert, dass jede ihren Anteil an Sympathie erhält und niemand ausschließlich Überlister oder Opfer ist. Die vielfältigen Figurenkonstellationen gruppieren sich um zwei personale Zentren. Das eine ist Falstaff inmitten seiner Kumpanei und der aus den lustigen Weibern und ihren Männern bestehenden Gruppe, das andere ist Anne mit ihren Freiern und den an ihrer Gattenwahl interessierten Personen. Die Handlungsstränge um Falstaff und Anne werden zunächst getrennt geführt und dann in der furiosen Schlussszene im Park unter Beteiligung der gesamten Bühnengesellschaft vereinigt. (...)

Auch wenn über die mit der Handlung zusammenhängenden allgemeinen Fragen nicht ausführlich diskutiert wird, so mangelt es dem Stück doch nicht an thematischem Gehalt. Das der Handlung inhärente und im Stück durchgespielte Hauptthema ist die Umkehrung der normalen und normativen Verhältnisse: Die jüngere Generation setzt ihren Willen gegen den der Eltern durch; Bürgersleute überlisten einen Herrn von Adel; nicht die Männer, sondern die Frauen haben die Oberhand; sie sind listiger, lustiger und halten besser zusammen; sie sind auch vernünftiger und emotional stabiler. (...)

Ulrich Suerbaum: Der Shakespeare-Führer, Philipp Reclam jun. Stuttgart 2001, S. 105-110.

Im Zeitalter Elisabeths war eine Frau zunächst ihren Eltern oder ihrem Vormund unterstellt – und dann ihrem Mann. Nur als Witwe konnte sie vor dem Gesetz auf Gleichstellung hoffen, nur als Witwe konnte sie über ihre Person und ihren Besitz verfügen. Eine verheiratete Frau durfte testamentarisch kein Land vermachen. Es war ihr lediglich gestattet, bewegliches Hab und Gut mit Einwilligung ihres Ehemannes zu vererben. Der war auch für das Wohlverhalten seiner Frau verantwortlich. Eine gewissenhafte elisabethanische Frau vergaß nie, sich um ihren guten Ruf zu sorgen. Sie mußte – wie Susanna in den Apokryphen – stets vor lüsternen Männern auf der Hut sein, mußte sich jedes Schurken erwehren können, durfte aber keinesfalls versäumen, sich die Aura süßer Unschuld zu bewahren. Ein gutes Weib hatte zu sein: Ein wahrer Quell der Freude, die bessere Hälfte jedes guten Mannes, ein Spiegel wahrer Bescheidenheit, die genügsame Hausfrau und unbeirrbare Gefährtin. Bis zur völligen Sklaverei war es nur ein kleiner Schritt. Und selbstverständlich konnte ihr Gefährte die gemeinsame Tochter verheiraten. Dabei spielten die Wünsche seiner Frau nicht die geringste Rolle.

Norbert Kollakowsky

Frauen (...) Im 16. Jahrhundert war die Identität jeder Frau – unabhängig von sozialer Herkunft, Alter, Bildungsgrad, Beruf, Besitz, Konfession – in ganz entscheidendem Maße durch ihr weibliches Geschlecht bestimmt. Entscheidend war die Fähigkeit der Frau zur Reproduktion von Nachkommenschaft. Die Frage nach dem, was bzw. wer eine Frau war, beantwortete sich über ihr Verhältnis zu einem Mann, sei es Vater, Bruder, Ehemann, Geliebter oder im Fall einer Witwe im Verhältnis zur Abwesenheit eines Mannes. In der Komödie Maß für Maß wird Mariane gefragt, ob sie „Mädchen“, also Jungfrau, „vermählt“ oder „Witwe“ sei, und als sie antwortet, nichts von alledem, erhält sie die Antwort: „Nun, dann seid Ihr / gar nichts; nicht Mädchen, Witwe nicht, noch Frau“ (5.1.175-176). „Nichts“ spielt hier auf sexuelle Freizügigkeit an und eröffnet die vierte Möglichkeit, nach der eine Frau auch eine Prostituierte sein kann.

Die Bestimmung der Frau war die Ehe und die Mutterschaft. Das bedeutet allerdings nicht, daß alle Frauen zur Zeit Shakespeares verheiratet waren: Ideal und Realität klafften hier auseinander, denn die größte Zahl der Frauen waren Witwen oder 'alte Jungfern’. In den unteren und mittleren Schichten wurde spät geheiratet, Frauen waren 26, Männer ins Durchschnitt 28 Jahre. Der Grund hierfür lag in den langen Ausbildungszeiten für Handwerker und anderer Berufe, durch die sich die Gründung eines eigenen Hausstandes beträchtlich verzögerte. Daß ein Mädchen mit 14 Jahren heiratete, wie Julia in Romeo und Julia, kam allenfalls in der Aristokratie vor, üblicher waren aber auch hier Eheschließungen mit Anfang Zwanzig. Hier war die Ehe eine familienpolitische Entscheidung, auf die beide Betroffenen nur wenig oder gar keinen Einfluß hatten. Daß Julia Romeo ohne Zustimmung lhrer Eltern heiratet, war jedoch nicht undenkbar. Vor 1604 war es legal, wenn Mädchen, die über 12 Jahre alt waren, und Jungen über 14 den Partner ihrer Wahl heirateten. Erst danach verlangte ein Gesetz die Erlaubnis der Eltern bei Heiratswilligen unter 21. Wahrscheinlich ist diese strikter werdende juristische Regelung ein Indiz dafür, daß sich allmählich ein Bewußtsein dafür einstellte, Ehe als ein Glücksversprechen zu sehen, und daß infolgedessen tatsächlich mehr Liebesheiraten gegen den Willen der Eltern vorkamen. In England spielte hier die Aufwertung der Ehe durch die Ehedoktrin der Puritaner eine ganz erhebliche Rolle, nach der die Ehe ein partnerschaftliches Arrangement sein sollte, mit dem Mann als patriarchalischem Oberhaupt und der Frau als seiner gleichwertigen Helferin. Witwen hatten die größte Freiheit, auch hinsichtlich ihrer Wahl eines zweiten Ehemannes. Zum Entsetzen ihrer Verwandten kam es dabei auch vor, daß sie unter ihrem Stand heirateten. Die Figur der lüsternen Witwe, die junge Männer belästigt, blieb bis zum Ende des 18. Jahrhunderts eine typische Erscheinung in der Komödie.

Was wohl für viele überraschend sein wird (angesichts der weit verbreiteten Vorstellung von der ‚asexuellen Frau’ der vergangenen Jahrhunderte), ist, daß die Frau im Mittelalter und der Renaissance als das sexuell aktivere Geschlecht galt. Die Vorstellung der Frau als keuscher, asexueller Ausbund an Tugend ist eine Erfindung des 18. und 19. Jahrhunderts. Zu Shakespeares Zeit glaubte man, daß Frauen die Töchter Evas waren: sexuell unersättliche Verführerinnen. Frauen galten aufgrund ihrer größeren Reizbarkeit als moralisch anfälliger als die Männer. (Das ist das genaue Gegenteil des Frauenbildes nach 1750, in dem weibliche Nervosität gegen Moralverstöße immunisiert.) Die zeitgenössische Medizin sah den weiblichen Körper als eine weniger perfekte Version des männlichen. Man nahm an, daß auch die weiblichen Geschlechtsorgane Samen produzierten und Frauen nur dann empfangen würden, wenn sie einen Orgasmus hatten bzw. wenn eine Ejakulation stattgefunden hatte. Das führte dazu, daß Ehemänner angehalten wurden, ihren Frauen sexuelle Lust zu bereiten, aber es hieß auch, daß der Nachweis einer Vergewaltigung so gut wie unmöglich wurde.

Eine Frau gebar im Durchschnitt fünf bis sechs Kinder, von denen vier bis ins Erwachsenenalter überlebten. Die Kindersterblichkeit war hoch. Ein Viertel aller Kinder starb, bevor sie das Alter von zehn Jahren erreicht hatten. Die Ausbildung einer Frau bereitete sie auf ihre Rolle als Hausfrau vor. In einer Gesellschaft, die – außerhalb Londons – noch Subsistenzwirtschaft betrieb, wurde alles zum Leben Notwendige in Eigenproduktion hergestellt. Bereits für einen Haushalt von durchschnittlicher Größe bedeutete dies das Management der Herstellung von Brot, Käse, Bier, Kleidung etc.

Nach dem Tod ihres Mannes konnte eine Witwe den Betrieb des Mannes weiterführen, und es gab im elisabethanischen und jakobäischen England eine vergleichsweise große Zahl von ‚Unternehmerinnen’, die die Firma ihres Mannes übernommen hatten. Aufgrund der Revolution im Bildungswesen durch die Humanisten und dank der enormen Bewertung der Bibellektüre durch die Puritaner wurde nun auch vermehrt darauf geachtet, Frauen Lesen und Schreiben beizubringen. Alle zentralen Frauenfiguren bei Shakespeare können lesen.

Vor dem allgemeinen, weltlichen Gesetz, dem Common Law, standen Frauen auf gleicher Stufe wie Kinder, Schwachsinnige und Kriminelle – m. a. W., sie hatten keine Rechte. De facto gab es aber durchaus Möglichkeiten, zumindest die Vermögensansprüche einer Frau juristisch zu regeln. Wenn die Realität der elisabethanischen Frau vielleicht nicht ganz so trostlos war, wie es Gesetze und Moral erwarten lassen, sollte man sich aber auch nicht zu allzu großer Euphorie hinreißen lassen. Immerhin fanden um 1600 die größten Hexenverfolgungen in der Geschichte Großbritanniens statt. Weit verbreitet war auch der Brauch, bei dem man eine als zänkisch verschrieene Frau einer entsetzlichen Qual unterzog und ihr einen Maulkorb verpaßte: dies war ein Eisengestell, das über den Kopf geschnallt wurde und das durch ein in den Mund eingeführtes Metallstück das Sprechen unmöglich machte. Ebenso üblich war es, eine unbequeme Frau auf einen sogenannten 'ducking-stool’ zu schnallen, um sie, z. B. im Dorfweiher, unter Wasser zu tauchen.

Christiane Zschirnt: Shakespeare-ABC, Reclam Leipzig 2000, S. 69-72.

Entstehung. Nach einer Überlieferung, die erst zu Anfang des 18. Jahrhunderts schriftlich fixiert wurde, die aber weiter zurückreicht, soll Königin Elisabeth dieses Stück bei Shakespeare in Auftrag gegeben haben. Sie wünschte sich „a Play of Sir John Falstaff in Love“, und Shakespeare erfüllte ihr den Wunsch innerhalb von vierzehn Tagen. Diese schöne Geschichte braucht nicht wahr zu sein, sie kann aber durchaus stimmen, denn das Stück geht auf den Geschmack und die Interessen von Höflingen ein (was freilich andere Dramen Shakespeares auch tun), und der Text enthält Anspielungen, die auf ein Fest bei Hofe (möglicherweise zur Feier der neuernannten Ritter vom Hosenbandorden) als ursprüngliche Zweckbestimmung hindeuten.

Die Entstehungszeit lässt sich eingrenzen, aber nicht genau fixieren. Klar ist auf der einen Seite, dass The Merry Wives of Windsor im Anschluss an das 1596/97 anzusetzende erste Falstaff-Stück, 1 Henry IV, entstanden sein muss. Klar ist auf der anderen Seite, dass das Stück zur Zeit der Erstpublikation, 1602, bereits geraume Zeit vorlag. (...) Am wahrscheinlichsten ist eine Entstehung kurz nach 1 Henry IV, also etwa 1597.

Quellen. The Merry Wives of Windsor ist eines der wenigen Dramen Shakespeares, bei denen er das Handlungsgerüst nicht aus einer Quelle entnommen, sondern (soweit wir wissen) selbst konstruiert hat. Die meisten Motive und Einzelelemente des Plot sind traditionelles Erzählgut. In der Novellen- und Schwankliteratur der Renaissance wimmelt es von listigen Frauen, die Männern Streiche spielen, von Liebhabern, die plötzlich fliehen oder sich verstecken müssen, und von Ehemännern, die mit oder ohne Grund eifersüchtig sind. Bestimmte Vorlagen für Einzelheiten der Falstaff-Geschichte sind oft diskutiert worden, lassen sieh aber nicht sicher ausmachen. (...)

Das Stück und seine Rezeption. The Merry Wives of Windsor gehört zu den Dramen, deren Rezeptionsgeschichte als Theaterstück und als Lektüre ganz unterschiedlich verlaufen ist.

Auf der Bühne gehört es zu den populärsten Stücken. Es ist unverwüstlich, liefert einem breiten Publikum fast unangefochten vom jeweiligen Zeitgeschmack handfeste Unterhaltung und hat daher immer einen festen Platz im Repertoire gehabt (...).

Shakespeare setzt in diesem Stück das gesamte Standardrepertoire komischer Situationen und Konstellationen ein, vom Duell zwischen zwei Feiglingen, die sich beide vor dem Kampf drücken wollen, über Verkleidung, Verstellung und Intrigen bis zu einfachen Stereotypen der Ausländer- und Dialektkomik. Das Stück erschöpft sich aber nicht in der Häufung komischer Effekte. Die Dauerhaftigkeit der Wirkung und die Resistenz gegen Veränderungen gehen auf eine selbst für Shakespeares Verhältnisse ungewöhnliche Qualität der Konstruktion zurück.

Die Spielzüge folgen Schlag auf Schlag und entwickeln sich konsequent einer aus dem andern. Trotz der quirligen Geschäftigkeit auf der Bühne verliert der Zuschauer nicht den Überblick. Die Figuren werden so präsentiert, dass jede ihren Anteil an Sympathie erhält und niemand ausschließlich Überlister oder Opfer ist. Die vielfältigen Figurenkonstellationen gruppieren sich um zwei personale Zentren. Das eine ist Falstaff inmitten seiner Kumpanei und der aus den lustigen Weibern und ihren Männern bestehenden Gruppe, das andere ist Anne mit ihren Freiern und den an ihrer Gattenwahl interessierten Personen. Die Handlungsstränge um Falstaff und Anne werden zunächst getrennt geführt und dann in der furiosen Schlussszene im Park unter Beteiligung der gesamten Bühnengesellschaft vereinigt. (...)

Auch wenn über die mit der Handlung zusammenhängenden allgemeinen Fragen nicht ausführlich diskutiert wird, so mangelt es dem Stück doch nicht an thematischem Gehalt. Das der Handlung inhärente und im Stück durchgespielte Hauptthema ist die Umkehrung der normalen und normativen Verhältnisse: Die jüngere Generation setzt ihren Willen gegen den der Eltern durch; Bürgersleute überlisten einen Herrn von Adel; nicht die Männer, sondern die Frauen haben die Oberhand; sie sind listiger, lustiger und halten besser zusammen; sie sind auch vernünftiger und emotional stabiler. (...)

Ulrich Suerbaum: Der Shakespeare-Führer, Philipp Reclam jun. Stuttgart 2001, S. 105-110.

Im Zeitalter Elisabeths war eine Frau zunächst ihren Eltern oder ihrem Vormund unterstellt – und dann ihrem Mann. Nur als Witwe konnte sie vor dem Gesetz auf Gleichstellung hoffen, nur als Witwe konnte sie über ihre Person und ihren Besitz verfügen. Eine verheiratete Frau durfte testamentarisch kein Land vermachen. Es war ihr lediglich gestattet, bewegliches Hab und Gut mit Einwilligung ihres Ehemannes zu vererben. Der war auch für das Wohlverhalten seiner Frau verantwortlich. Eine gewissenhafte elisabethanische Frau vergaß nie, sich um ihren guten Ruf zu sorgen. Sie mußte – wie Susanna in den Apokryphen – stets vor lüsternen Männern auf der Hut sein, mußte sich jedes Schurken erwehren können, durfte aber keinesfalls versäumen, sich die Aura süßer Unschuld zu bewahren. Ein gutes Weib hatte zu sein: Ein wahrer Quell der Freude, die bessere Hälfte jedes guten Mannes, ein Spiegel wahrer Bescheidenheit, die genügsame Hausfrau und unbeirrbare Gefährtin. Bis zur völligen Sklaverei war es nur ein kleiner Schritt. Und selbstverständlich konnte ihr Gefährte die gemeinsame Tochter verheiraten. Dabei spielten die Wünsche seiner Frau nicht die geringste Rolle.

Norbert Kollakowsky

Frauen (...) Im 16. Jahrhundert war die Identität jeder Frau – unabhängig von sozialer Herkunft, Alter, Bildungsgrad, Beruf, Besitz, Konfession – in ganz entscheidendem Maße durch ihr weibliches Geschlecht bestimmt. Entscheidend war die Fähigkeit der Frau zur Reproduktion von Nachkommenschaft. Die Frage nach dem, was bzw. wer eine Frau war, beantwortete sich über ihr Verhältnis zu einem Mann, sei es Vater, Bruder, Ehemann, Geliebter oder im Fall einer Witwe im Verhältnis zur Abwesenheit eines Mannes. In der Komödie Maß für Maß wird Mariane gefragt, ob sie „Mädchen“, also Jungfrau, „vermählt“ oder „Witwe“ sei, und als sie antwortet, nichts von alledem, erhält sie die Antwort: „Nun, dann seid Ihr / gar nichts; nicht Mädchen, Witwe nicht, noch Frau“ (5.1.175-176). „Nichts“ spielt hier auf sexuelle Freizügigkeit an und eröffnet die vierte Möglichkeit, nach der eine Frau auch eine Prostituierte sein kann.

Die Bestimmung der Frau war die Ehe und die Mutterschaft. Das bedeutet allerdings nicht, daß alle Frauen zur Zeit Shakespeares verheiratet waren: Ideal und Realität klafften hier auseinander, denn die größte Zahl der Frauen waren Witwen oder 'alte Jungfern’. In den unteren und mittleren Schichten wurde spät geheiratet, Frauen waren 26, Männer ins Durchschnitt 28 Jahre. Der Grund hierfür lag in den langen Ausbildungszeiten für Handwerker und anderer Berufe, durch die sich die Gründung eines eigenen Hausstandes beträchtlich verzögerte. Daß ein Mädchen mit 14 Jahren heiratete, wie Julia in Romeo und Julia, kam allenfalls in der Aristokratie vor, üblicher waren aber auch hier Eheschließungen mit Anfang Zwanzig. Hier war die Ehe eine familienpolitische Entscheidung, auf die beide Betroffenen nur wenig oder gar keinen Einfluß hatten. Daß Julia Romeo ohne Zustimmung lhrer Eltern heiratet, war jedoch nicht undenkbar. Vor 1604 war es legal, wenn Mädchen, die über 12 Jahre alt waren, und Jungen über 14 den Partner ihrer Wahl heirateten. Erst danach verlangte ein Gesetz die Erlaubnis der Eltern bei Heiratswilligen unter 21. Wahrscheinlich ist diese strikter werdende juristische Regelung ein Indiz dafür, daß sich allmählich ein Bewußtsein dafür einstellte, Ehe als ein Glücksversprechen zu sehen, und daß infolgedessen tatsächlich mehr Liebesheiraten gegen den Willen der Eltern vorkamen. In England spielte hier die Aufwertung der Ehe durch die Ehedoktrin der Puritaner eine ganz erhebliche Rolle, nach der die Ehe ein partnerschaftliches Arrangement sein sollte, mit dem Mann als patriarchalischem Oberhaupt und der Frau als seiner gleichwertigen Helferin. Witwen hatten die größte Freiheit, auch hinsichtlich ihrer Wahl eines zweiten Ehemannes. Zum Entsetzen ihrer Verwandten kam es dabei auch vor, daß sie unter ihrem Stand heirateten. Die Figur der lüsternen Witwe, die junge Männer belästigt, blieb bis zum Ende des 18. Jahrhunderts eine typische Erscheinung in der Komödie.

Was wohl für viele überraschend sein wird (angesichts der weit verbreiteten Vorstellung von der ‚asexuellen Frau’ der vergangenen Jahrhunderte), ist, daß die Frau im Mittelalter und der Renaissance als das sexuell aktivere Geschlecht galt. Die Vorstellung der Frau als keuscher, asexueller Ausbund an Tugend ist eine Erfindung des 18. und 19. Jahrhunderts. Zu Shakespeares Zeit glaubte man, daß Frauen die Töchter Evas waren: sexuell unersättliche Verführerinnen. Frauen galten aufgrund ihrer größeren Reizbarkeit als moralisch anfälliger als die Männer. (Das ist das genaue Gegenteil des Frauenbildes nach 1750, in dem weibliche Nervosität gegen Moralverstöße immunisiert.) Die zeitgenössische Medizin sah den weiblichen Körper als eine weniger perfekte Version des männlichen. Man nahm an, daß auch die weiblichen Geschlechtsorgane Samen produzierten und Frauen nur dann empfangen würden, wenn sie einen Orgasmus hatten bzw. wenn eine Ejakulation stattgefunden hatte. Das führte dazu, daß Ehemänner angehalten wurden, ihren Frauen sexuelle Lust zu bereiten, aber es hieß auch, daß der Nachweis einer Vergewaltigung so gut wie unmöglich wurde.

Eine Frau gebar im Durchschnitt fünf bis sechs Kinder, von denen vier bis ins Erwachsenenalter überlebten. Die Kindersterblichkeit war hoch. Ein Viertel aller Kinder starb, bevor sie das Alter von zehn Jahren erreicht hatten. Die Ausbildung einer Frau bereitete sie auf ihre Rolle als Hausfrau vor. In einer Gesellschaft, die – außerhalb Londons – noch Subsistenzwirtschaft betrieb, wurde alles zum Leben Notwendige in Eigenproduktion hergestellt. Bereits für einen Haushalt von durchschnittlicher Größe bedeutete dies das Management der Herstellung von Brot, Käse, Bier, Kleidung etc.

Nach dem Tod ihres Mannes konnte eine Witwe den Betrieb des Mannes weiterführen, und es gab im elisabethanischen und jakobäischen England eine vergleichsweise große Zahl von ‚Unternehmerinnen’, die die Firma ihres Mannes übernommen hatten. Aufgrund der Revolution im Bildungswesen durch die Humanisten und dank der enormen Bewertung der Bibellektüre durch die Puritaner wurde nun auch vermehrt darauf geachtet, Frauen Lesen und Schreiben beizubringen. Alle zentralen Frauenfiguren bei Shakespeare können lesen.

Vor dem allgemeinen, weltlichen Gesetz, dem Common Law, standen Frauen auf gleicher Stufe wie Kinder, Schwachsinnige und Kriminelle – m. a. W., sie hatten keine Rechte. De facto gab es aber durchaus Möglichkeiten, zumindest die Vermögensansprüche einer Frau juristisch zu regeln. Wenn die Realität der elisabethanischen Frau vielleicht nicht ganz so trostlos war, wie es Gesetze und Moral erwarten lassen, sollte man sich aber auch nicht zu allzu großer Euphorie hinreißen lassen. Immerhin fanden um 1600 die größten Hexenverfolgungen in der Geschichte Großbritanniens statt. Weit verbreitet war auch der Brauch, bei dem man eine als zänkisch verschrieene Frau einer entsetzlichen Qual unterzog und ihr einen Maulkorb verpaßte: dies war ein Eisengestell, das über den Kopf geschnallt wurde und das durch ein in den Mund eingeführtes Metallstück das Sprechen unmöglich machte. Ebenso üblich war es, eine unbequeme Frau auf einen sogenannten 'ducking-stool’ zu schnallen, um sie, z. B. im Dorfweiher, unter Wasser zu tauchen.

Christiane Zschirnt: Shakespeare-ABC, Reclam Leipzig 2000, S. 69-72.

Außenseiter und Bohemiens, Tramps und Spontis werden beneidet oder geschmäht, denn sie haben Zeit und machen sich wenig aus Verpflichtungen. Als Lebenskünstler fühlen sie sich unabhängig, kommunizieren ausgiebig untereinander und sind auf demonstrative Weise mit ihrem Tun und Lassen einverstanden: Sie leben in den Tag hinein, verstehen zu träumen, geben sich spontan und spotten bürgerlichen Konventionen. Wie triftig und belanglos diese Charakteristik auch sein mag, sie vermittelt ein ebenso gängiges wie zwiespältiges Bild, nämlich das Schreck- und Wunschbild des Bürgers. Zwischen ihm und diesen Freigeistern herrscht keine Gleichgültigkeit.

Gerd Stein

Falstaff (1) Fettsack, Säufer, Vielfraß und (würden ihn diese drei Eigenschaften nicht eigentlich daran hindern) Hurenbock. Der großartigste Charakter, den Shakespeare erschuf. Feige, korrupt, betrügerisch. Ein Nationalheld der englischen Kultur (neben Shakespeare). Diese Beschreibung des rotnasigen, alkoholisierten und lüsternen Schwergewichts aus dem ersten und zweiten Teil König Heinrich IV. und der Komödie Die lustigen Weiber von Windsor ist wie Falstaff selbst: karnevalesk. Sie verdreht die Normalität, sie kehrt das Unterste zuoberst, sie setzt die gültigen Regeln außer Kraft. Falstaff, Saufkumpan und Lehrmeister des Prinzen Heinrich in Heinrich IV. sowie grotesker, abgehalfterter Ritter auf Freiersfüßen in den Lustigen Weibern, gilt einhellig als eine der komplexesten und faszinierendsten Gestalten bei Shakespeare. Er ist nicht nur Gegenstand emphatischer Darstellungen der Kritik, Objekt zahlreicher Gemälde, Inspiration für Opern von Verdi und Vaughan Williams, sondern genießt auch die Verehrung der englischen Folklore in Form von Nippesfiguren und Abbildungen auf Kneipenschildern (was angesichts seiner weinfaßähnlichen Leibesfülle durchaus passend ist). Die literarischen Ursprünge der Figur stammen aus dem großen Repertoire volkstümlicher und literarischer Verkörperungen von Anarchie: Falstaff trägt Züge der Figur des Lasters (Vice), des Lord of Misrule, des Weingotts Bacchus, der Karnevalsfigur, des miles gloriosus aus der römischen Komödie, des Teufels, Robin Hoods, des Clowns und des Narren. Aber damit ist noch nicht viel gesagt über Falstaff. Das beste Verständnis der Figur bekommt man über sein offensichtlichstes Attribut: seine nicht zu übersehende Körperfülle. Falstaff ist so ungeheuer fett, daß er allein aus einem gigantischen Bauch zu bestehen scheint. Man muß schon tautologisch formulieren: Falstaff verkörpert den Körper. Sein gigantischer Wanst macht ihn zu einer Erscheinung des Karnevals: er steht für die Völlerei nach der Zeit des Fastens. Der Bauch zeigt Falstaff exzessiv, hemmungslos, lustbetont. Der groteske Leib macht sichtbar, daß Falstaff in eine Welt außerhalb der Normalität gehört. Nichts wird hier mit gewohntem Maß gemessen. Für Falstaff gelten weder Raum noch Zeit. Sein unverhältnismäßiger Körper sprengt alle gewohnten Dimensionen des Raumes, und für ihn gilt auch keine Zeit, wie die ziemlich ungehaltene Antwort Prinz Heinrichs auf Falstaffs Frage nach der Zeit deutlich macht: „Was Teufel hast du mit der Zeit am Tage zu schaffen? Die Stunden müßten denn Gläser Sekt sein und Minuten Kapaunen, und Glocken die Zungen der Kupplerinnen, und Zifferblätter die Schilder von liederlichen Häusern, und Gottes Sonne selbst eine schöne hitzige Dirne in feuerfarbnem Taft; sonst sehe ich nicht ein, warum du so vorwitzig sein solltest, nach der Zeit am Tage zu fragen“ (1.2.5-12). Falstaffs Welt ist die des Nicht-Alltäglichen, in der das Leben ein Fest und ein Spiel ist, in der man in Rollen schlüpft, gerade so wie einem der Sinn danach steht, und in dem man Geschichten erfindet und sich nicht darum schert, ob sie stimmen oder nicht. (...) Falstaff, der sich ständig neue Namen gibt, der ständig bereit ist, in Rollenspiele zu verfallen, der jeden, dem er begegnet, zu seinem Publikum macht, und für den nicht wichtig ist, ob er eine Lüge erzählt, sondern ob eine Täuschung dramaturgisch wirksam ist, ist eine Figur, deren Rolle darin besteht, den Schauspieler zu spielen. Auch in dieser Hinsicht ist Falstaffs Körperlichkeit signifikant, denn der Körper ist das Instrument des Schauspielers. An der Figur Falstaffs konzentrieren sich alle Eigenschaften der Schauspielerei: seine Leibesfülle steht für die physische Präsenz. Seine Lust zu Inszenierungen aus dem Stegreif steht für den Sinn am Theatralischen: (...)

Falstaff (2) ist der, den keine Frau in ihrer Nähe haben möchte, weder in Windsor noch sonstwo. Nie wird es einer Leserin, Theaterbesucherin oder Anglistin gelingen, so ungebrochen von Falstaff zu schwärmen wie ihrem männlichen Gegenüber. Die monströse Figur versammelt auf geradezu beeindruckende Weise abstoßende Eigenschaften: er ist fett, verfressen, besoffen, alt, laut, aufgedunsen, obszön, ungehobelt, unehrlich, rotnasig und angeberisch. Seine Vitalität und Virilität sind von jener Sorte, deren Enklave die Männerumkleidekabine ist, jene mehr oder weniger fiktive Welt, in der der Prozeß der Zivilisation nicht stattgefunden hat, in der der Geruch nach Schweiß nicht als störend empfunden werden darf und in der mit Geschichten geprahlt wird, die nie passiert sind. Falstaff steht für eine Maskulinität, die der Inbegriff dessen ist, was Frauen an Männern befremdet. Bei allem, was Falstaff (1) verkörpert, steht er auch für eine Welt des Spiels jenseits des Erwachsenwerdens. Nichts ist ernst, alles ist Spiel, für keine Handlung werden die Konsequenzen getragen. Der Schritt in die professionelle Welt des Berufs, den Prinz Heinrich vollzieht, als er König wird, kann von Falstaff nicht getan werden. Falstaffs Welt ist deshalb auch die infantile Welt der Hobbykeller, der Fußballspiele und des Abenteuerurlaubs (...). Frauen werden Falstaff nie wirklich schätzen können, denn er gehört zu einer Welt, zu der sie keinen Zutritt haben (wollen).

Christiane Zschirnt: Shakespeare-ABC, Reclam Leipzig 2000, S. 59-62.

Ein alter Herr wird geprellt. Verdientermaßen. Denn sein Lebenslauf ist Saufen, Fluchen, Nichtstun und das Herumkriegen von anderer Leute Weiber. Und trotzdem und obgleich er die Weiber nebenbei auch dazu gebraucht, an dem Geld ihrer Männer nutzzunießen, hat der Ritter Falstaff nicht nur unsere Sympathie, sondern unsere Liebe. Gott behüte, dass ihm ernstlich Leides geschähe! Wenn sich der Herr Ford, der biedere, gerechte den Hals bräche, ließe uns das gleichgültig. Um Falstaff würden wir bitter klagen. Ein Mann voll Witz, Selbstverlachung, innerster Lügelosigkeit ...

Die wahre Lust an Falstaff kommt nicht aus der Schadenfreude über sein Missgeschick, sondern aus der Freude über die Philosophie, mit der er es trägt, und über den Optimismus, mit dem er stets von neuem in die Falle läuft.

Alfred Polgar

Gleichwohl stelle ich (...) unmissverständlich fest, dass der schurkische Held von Die lustigen Weiber von Windsor ein namenloser Hochstapler ist, der sich als den großen Sir John Falstaff ausgibt. Um dem Eindruck vorzubeugen, ich würde die erschlichene Identität dieses Schwindlers in irgendeiner Weise anerkennen, bezeichne ich ihn in dieser kurzen Würdigung als Pseudo-Falstaff. (...)

Dieser Falstaff, der weder selbst witzig noch die Ursache des Witzes anderer ist, könnte mir bittere Klagen über die Vergänglichkeit großer Dinge entlocken, wenn ich nicht wüsste, dass der Mann bloß ein ganz gewöhnlicher Schwindler ist. Faszinierend an ihm ist allenfalls, dass Shakespeare ihn so demonstrativ ärmlich ausgestattet hat. Die lustigen Weiber von Windsor sind, so scheint es, das einzige Stück von Shakespeare, das er mit Verachtung im Herzen schrieb. Er verhöhnte seine eigene Arbeit, indem er einen Pseudo-Falstaff in die Welt setzte, der nur dazu taugte, in einem Waschkorb an die Themse getragen und ins Wasser geworfen zu werden. (...)

Jeder Beliebige kann jeden beliebigen fetten Mann in einen Korb stopfen, und die Leute werden darüber lachen. Dafür braucht es keinen Falstaff und keinen Shakespeare. Spätestens an dem besonders scheußlichen Punkt, da der falsche Falstaff, als unförmiges Weib verkleidet, eine Tracht Prügel einstecken muss, drängt sich dem Betrachter der Schluss auf, dass Shakespeare dieses elende Geschäft, das er da übernommen hatte, und sich selbst dazu verflucht haben muss.

Harold Bloom: Shakespeare. Die Erfindung des Menschlichen: Komödien und Historien, aus dem Amerikanischen von Peter Knecht, Berliner Taschenbuch Verlag Berlin 2002, S. 461-463.

Gerd Stein

Falstaff (1) Fettsack, Säufer, Vielfraß und (würden ihn diese drei Eigenschaften nicht eigentlich daran hindern) Hurenbock. Der großartigste Charakter, den Shakespeare erschuf. Feige, korrupt, betrügerisch. Ein Nationalheld der englischen Kultur (neben Shakespeare). Diese Beschreibung des rotnasigen, alkoholisierten und lüsternen Schwergewichts aus dem ersten und zweiten Teil König Heinrich IV. und der Komödie Die lustigen Weiber von Windsor ist wie Falstaff selbst: karnevalesk. Sie verdreht die Normalität, sie kehrt das Unterste zuoberst, sie setzt die gültigen Regeln außer Kraft. Falstaff, Saufkumpan und Lehrmeister des Prinzen Heinrich in Heinrich IV. sowie grotesker, abgehalfterter Ritter auf Freiersfüßen in den Lustigen Weibern, gilt einhellig als eine der komplexesten und faszinierendsten Gestalten bei Shakespeare. Er ist nicht nur Gegenstand emphatischer Darstellungen der Kritik, Objekt zahlreicher Gemälde, Inspiration für Opern von Verdi und Vaughan Williams, sondern genießt auch die Verehrung der englischen Folklore in Form von Nippesfiguren und Abbildungen auf Kneipenschildern (was angesichts seiner weinfaßähnlichen Leibesfülle durchaus passend ist). Die literarischen Ursprünge der Figur stammen aus dem großen Repertoire volkstümlicher und literarischer Verkörperungen von Anarchie: Falstaff trägt Züge der Figur des Lasters (Vice), des Lord of Misrule, des Weingotts Bacchus, der Karnevalsfigur, des miles gloriosus aus der römischen Komödie, des Teufels, Robin Hoods, des Clowns und des Narren. Aber damit ist noch nicht viel gesagt über Falstaff. Das beste Verständnis der Figur bekommt man über sein offensichtlichstes Attribut: seine nicht zu übersehende Körperfülle. Falstaff ist so ungeheuer fett, daß er allein aus einem gigantischen Bauch zu bestehen scheint. Man muß schon tautologisch formulieren: Falstaff verkörpert den Körper. Sein gigantischer Wanst macht ihn zu einer Erscheinung des Karnevals: er steht für die Völlerei nach der Zeit des Fastens. Der Bauch zeigt Falstaff exzessiv, hemmungslos, lustbetont. Der groteske Leib macht sichtbar, daß Falstaff in eine Welt außerhalb der Normalität gehört. Nichts wird hier mit gewohntem Maß gemessen. Für Falstaff gelten weder Raum noch Zeit. Sein unverhältnismäßiger Körper sprengt alle gewohnten Dimensionen des Raumes, und für ihn gilt auch keine Zeit, wie die ziemlich ungehaltene Antwort Prinz Heinrichs auf Falstaffs Frage nach der Zeit deutlich macht: „Was Teufel hast du mit der Zeit am Tage zu schaffen? Die Stunden müßten denn Gläser Sekt sein und Minuten Kapaunen, und Glocken die Zungen der Kupplerinnen, und Zifferblätter die Schilder von liederlichen Häusern, und Gottes Sonne selbst eine schöne hitzige Dirne in feuerfarbnem Taft; sonst sehe ich nicht ein, warum du so vorwitzig sein solltest, nach der Zeit am Tage zu fragen“ (1.2.5-12). Falstaffs Welt ist die des Nicht-Alltäglichen, in der das Leben ein Fest und ein Spiel ist, in der man in Rollen schlüpft, gerade so wie einem der Sinn danach steht, und in dem man Geschichten erfindet und sich nicht darum schert, ob sie stimmen oder nicht. (...) Falstaff, der sich ständig neue Namen gibt, der ständig bereit ist, in Rollenspiele zu verfallen, der jeden, dem er begegnet, zu seinem Publikum macht, und für den nicht wichtig ist, ob er eine Lüge erzählt, sondern ob eine Täuschung dramaturgisch wirksam ist, ist eine Figur, deren Rolle darin besteht, den Schauspieler zu spielen. Auch in dieser Hinsicht ist Falstaffs Körperlichkeit signifikant, denn der Körper ist das Instrument des Schauspielers. An der Figur Falstaffs konzentrieren sich alle Eigenschaften der Schauspielerei: seine Leibesfülle steht für die physische Präsenz. Seine Lust zu Inszenierungen aus dem Stegreif steht für den Sinn am Theatralischen: (...)

Falstaff (2) ist der, den keine Frau in ihrer Nähe haben möchte, weder in Windsor noch sonstwo. Nie wird es einer Leserin, Theaterbesucherin oder Anglistin gelingen, so ungebrochen von Falstaff zu schwärmen wie ihrem männlichen Gegenüber. Die monströse Figur versammelt auf geradezu beeindruckende Weise abstoßende Eigenschaften: er ist fett, verfressen, besoffen, alt, laut, aufgedunsen, obszön, ungehobelt, unehrlich, rotnasig und angeberisch. Seine Vitalität und Virilität sind von jener Sorte, deren Enklave die Männerumkleidekabine ist, jene mehr oder weniger fiktive Welt, in der der Prozeß der Zivilisation nicht stattgefunden hat, in der der Geruch nach Schweiß nicht als störend empfunden werden darf und in der mit Geschichten geprahlt wird, die nie passiert sind. Falstaff steht für eine Maskulinität, die der Inbegriff dessen ist, was Frauen an Männern befremdet. Bei allem, was Falstaff (1) verkörpert, steht er auch für eine Welt des Spiels jenseits des Erwachsenwerdens. Nichts ist ernst, alles ist Spiel, für keine Handlung werden die Konsequenzen getragen. Der Schritt in die professionelle Welt des Berufs, den Prinz Heinrich vollzieht, als er König wird, kann von Falstaff nicht getan werden. Falstaffs Welt ist deshalb auch die infantile Welt der Hobbykeller, der Fußballspiele und des Abenteuerurlaubs (...). Frauen werden Falstaff nie wirklich schätzen können, denn er gehört zu einer Welt, zu der sie keinen Zutritt haben (wollen).

Christiane Zschirnt: Shakespeare-ABC, Reclam Leipzig 2000, S. 59-62.

Ein alter Herr wird geprellt. Verdientermaßen. Denn sein Lebenslauf ist Saufen, Fluchen, Nichtstun und das Herumkriegen von anderer Leute Weiber. Und trotzdem und obgleich er die Weiber nebenbei auch dazu gebraucht, an dem Geld ihrer Männer nutzzunießen, hat der Ritter Falstaff nicht nur unsere Sympathie, sondern unsere Liebe. Gott behüte, dass ihm ernstlich Leides geschähe! Wenn sich der Herr Ford, der biedere, gerechte den Hals bräche, ließe uns das gleichgültig. Um Falstaff würden wir bitter klagen. Ein Mann voll Witz, Selbstverlachung, innerster Lügelosigkeit ...

Die wahre Lust an Falstaff kommt nicht aus der Schadenfreude über sein Missgeschick, sondern aus der Freude über die Philosophie, mit der er es trägt, und über den Optimismus, mit dem er stets von neuem in die Falle läuft.

Alfred Polgar

Gleichwohl stelle ich (...) unmissverständlich fest, dass der schurkische Held von Die lustigen Weiber von Windsor ein namenloser Hochstapler ist, der sich als den großen Sir John Falstaff ausgibt. Um dem Eindruck vorzubeugen, ich würde die erschlichene Identität dieses Schwindlers in irgendeiner Weise anerkennen, bezeichne ich ihn in dieser kurzen Würdigung als Pseudo-Falstaff. (...)

Dieser Falstaff, der weder selbst witzig noch die Ursache des Witzes anderer ist, könnte mir bittere Klagen über die Vergänglichkeit großer Dinge entlocken, wenn ich nicht wüsste, dass der Mann bloß ein ganz gewöhnlicher Schwindler ist. Faszinierend an ihm ist allenfalls, dass Shakespeare ihn so demonstrativ ärmlich ausgestattet hat. Die lustigen Weiber von Windsor sind, so scheint es, das einzige Stück von Shakespeare, das er mit Verachtung im Herzen schrieb. Er verhöhnte seine eigene Arbeit, indem er einen Pseudo-Falstaff in die Welt setzte, der nur dazu taugte, in einem Waschkorb an die Themse getragen und ins Wasser geworfen zu werden. (...)

Jeder Beliebige kann jeden beliebigen fetten Mann in einen Korb stopfen, und die Leute werden darüber lachen. Dafür braucht es keinen Falstaff und keinen Shakespeare. Spätestens an dem besonders scheußlichen Punkt, da der falsche Falstaff, als unförmiges Weib verkleidet, eine Tracht Prügel einstecken muss, drängt sich dem Betrachter der Schluss auf, dass Shakespeare dieses elende Geschäft, das er da übernommen hatte, und sich selbst dazu verflucht haben muss.

Harold Bloom: Shakespeare. Die Erfindung des Menschlichen: Komödien und Historien, aus dem Amerikanischen von Peter Knecht, Berliner Taschenbuch Verlag Berlin 2002, S. 461-463.

In der Tat haben die alten Chinesen das Fußballspiel erfunden: vielleicht – wie ihre Legenden behaupten – schon im dritten Jahrtausend vor Christi Geburt, jedenfalls zwei- bis dreitausend Jahre bevor es im Hochmittelalter von den Europäern nochmals erfunden wurde, die vom chinesischen Urtyp dieses Spiels keinerlei Ahnung hatten.

Seit dem 12. Jahrhundert wurde in einigen Ländern Europas ein urtümliches Fußballspiel betrieben, dessen Regeln sich im Dunkel der Geschichte weitgehend verlieren – oder überhaupt nur ansatzweise vorhanden waren. Offenbar wurde dieser Ur-Fußball vornehmlich in zwei Regionen gespielt: im nördlichen Frankreich (vornehmlich in der Bretagne, Normandie und Picardie) und in England. Dagegen gibt es für dieses Spiel keinerlei Zeugnisse aus Skandinavien, Deutschland und dem übrigen Europa. Die Quellenlage ist so eindeutig, daß man behaupten darf: Der Prototyp des europäischen Fußballspiels ist in Frankreich und England entstanden. Diese Vermutung ist umso berechtigter, als sich Reste dieses Spiels bis in die Neuzeit gerettet haben.

Von seinen volkstümlichen Anfängen (denen des Fußballs) bis zu seiner Regulierung im 19. Jahrhundert war es ein rohes Raufspiel – und noch heute ist der Fußballsport rauh und keineswegs „gefahrlos“. Der Weg des Fußballspiels in die Moderne ist von zahlreichen Toten und Verletzten gesäumt und durch häufige Verbote markiert: Es bestand Gefahr für Leib und Leben. Bezeichnenderweise sind die wichtigsten Quellen, aus denen wir unsere Kenntnisse über das frühe Fußballspiel schöpfen, Gerichtsakten, in denen über Verletzungen und Todesfälle berichtet wird, und königliche Erlasse oder kommunale Anordnungen, in denen dieses Spiel verboten wird.

Nirgends in diesen frühen Belegen kommt das von uns heute gehätschelte Prinzip der Fairneß in Sicht. Es wird getreten, gerauft, geprügelt, daß es eine Art hat. Schlimmer noch: Oft bietet das Fußballspiel einigen Streithähnen oder verfeindeten Dörfern willkommene Gelegenheit, alte Rechnungen zu begleichen.

Mit der Zahl der Kombattanten wächst die Wahrscheinlichkeit, daß unter ihnen ein Streit ausbricht. Da bis ins 19. Jahrhundert die Größe der Fußballmannschaften nicht festgelegt war, kam es zu Massenraufereien, die gelegentlich zu Scharmützeln eskalierten – so in Ruislip, wo im März 1576 etwa hundert Handwerker Fußball spielend aufeinander losgingen. Auf der Walstatt blieben mehrere Tote und Schwerverletzte.

Den Behörden (auch in Frankreich) erschien das Fußballspiel als eine Störung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, was umso verständlicher ist, als es bis ins 19. Jahrhundert keine Polizei gab, die bei Ausschreitungen hätte eingreifen können. (...)

Die im 13. und frühen 14. Jahrhundert von den englischen Behörden, Synoden und Königen erlassenen Verbote des Fußballspiels waren durchaus begründet, wenn man sich die anarchischen Elemente des frühen Volksfußballs vergegenwärtigt. An Massenraufereien um den Ball nahmen oft viele Dutzende kräftiger, junger Männer teil. Es gab meist keine abgegrenzten Spielfelder: Man trieb den Ball vielmehr durch die engen Straßen und Gassen der Städte und Dörfer oder jagte querfeldein über Wiesen und Äcker – Bäche bildeten bei diesem dem Rugby ähnlichen Gerangel kein Hindernis. Die Spielbegeisterung machte auch vor Kirchhöfen nicht halt, auf denen im Mittelalter ohnehin oft Märkte und Vergnügungen aller Art stattfanden, durch deren Lärm der Gottesdienst gestört wurde.

Im Jahre 1314 verbietet der Bürgermeister von London, Nicholas Farndon, im Namen des Königs Eduard II., der zu einem Feldzug nach Schottland aufgebrochen war, auf den öffentlichen Plätzen der Stadt Fußball zu spielen:

„Weil in der City große Unruhe herrscht, die durch das Raufen um den Fußball entsteht, verbieten wir unter Androhung von Gefängnisstrafen, dieses Spiel künftig hier zu spielen.“

Die Furcht der städtischen Behörden vor Aufruhr war bis in die Neuzeit umso begründeter, als die stets unzufriedenen und aufmüpfigen Lehrlinge jede sich bietende Gelegenheit für Krawalle nutzten.

Daß Spielverbote immer wieder erlassen wurden, zeigt natürlich, daß sie kaum erfolgreich waren.

Zunächst einmal erstaunt die ungeheure Beliebtheit des Fußballspiels vor allem in England und Schottland. Dort huldigen diesem Spiel fast alle Schichten der Gesellschaft an allen möglichen und unmöglichen Orten – vor allem an Sonn- und Feiertagen. Motto dieses Kapitels könnte daher ein Satz aus einem englischen Theaterstück des Jahres 1633 sein: „Football is all the sport nowadays“ (Fußball – das ist das Spiel von heute).

Zu den traditionellen Fan-Gruppen aus der Landbevölkerung und der städtischen Unterschicht gesellen sich nun immer mehr Akademiker: angehende (Oberschüler und Studenten) – wie auch bereits examinierte (Anwälte und Kleriker zum Beispiel). Bereits im Mittelalter ist gelegentlich von Fußball spielenden geistlichen Herren die Rede. Nun hören wir so etwas öfter.

Da wird im Jahre 1529 ein Pfarrer in Berkshire des Amtes enthoben, weil er frivolerweise „ludit ad pilam pedalum in camisia sua“ – Fußball im Hemd gespielt hat. Vor allem aber wurde ihm vorgeworfen, er habe die gesamte sonntägliche Liturgie im Eiltempo bereits am Vormittag erledigt, damit er den Rest des Tages für seinen geliebten Fußball zur Verfügung hatte.

Und manchmal mißachteten die Geistlichen sogar das Sonntagsspielverbot der Puritaner und Presbyterianer, um dem Fußballspiel zu frönen – und wurden prompt dafür bestraft: so im Jahre 1585 der junge James Law, der dennoch später Erzbischof wurde.

Daß nach einem Fußballspiel auch schon damals das Bier in Strömen floß, zeigt eine Verfügung, die im Jahre 1679 für die Studenten des Magdalen College Cambridge erlassen wurde und sich gegen Trinkgelage auf deren Zimmern richtet: „Da in den letzten Jahren verschiedene lästerliche Unsitten durch die Dreistigkeit einiger Studenten in diesem College eingeführt worden sind, wird angeordnet: Aus Anlaß des Fußballspiels am Feste Michaelis (29. Septem-ber) dürfen die Studenten Bier nur in der großen Halle trinken, um ihren Durst zu löschen ...“

Zurück nach England, wo ein dem Calcio vergleichbarer Zivilisierungsprozeß zur Zeit der Renaissance und des Barock nicht zu erkennen ist. Vielleicht ist aber gerade die jahrhundertelange Regellosigkeit und gesellschaftliche Offenheit des dort betriebenen Fußballs als Basis, ja Voraussetzung des modernen Massenfußballs zu bewerten.

Die lange Regungslosigkeit betrifft die Spielweise, nicht jedoch die Verbreitung und das Ansehen des Fußballs. Während des 16. und 17. Jahrhunderts ist das Fußballspiel wie kein anderes im Gespräch, taucht überraschend in völlig neuen Zusammenhängen auf: In England, aber auch in Schottland ist es allgegenwärtig. Daraus ergibt sich eine merkwürdig paradoxe Situation. Obwohl die Entwicklung des Fußballs auf der Stelle tritt, gibt es über ihn viel Neues zu berichten. Eine kleine Auswahl solcher Neuigkeiten muß hier genügen.

Nehmen wir zunächst den Bereich der Gerichtsprotokolle, die die Geschichte des Fußballs von Beginn an begleiten, ja die Rekonstruktion seiner Frühzeit erst ermöglichen. Sie werden seit dem 16. Jahrhundert um zwei Varianten bereichert: Es wird nicht mehr nur gerauft und getreten, sondern auch geschossen. Und über Fußballverletzungen wird nun nicht mehr ausschließlich ernsthaft, sondern auch spöttisch berichtet – die Verletzten haben neben dem Schaden auch den Spott zu ertragen.

Der wüsteste Angriff auf den Störenfried Fußball floß aus der Feder des Puritaners Philip Stubbes – eines Abtrünnigen: Als Student in Oxford und Cambridge hatte er selber diesem Spiel gehuldigt. 1583 veröffentlichte er sein berüchtigtes Pamphlet The Anatomy of Abuses in England (Anatomie englischer Mißstände), in dem er das sonntägliche Fußballspiel als „teuflischen Zeitvertreib“ heftig attackiert und absurderweise an die Seite „unzüchtiger Lektüre“ stellt. Dieser radikalste Angriff, der je gegen den Fußball geführt wurde, ist bis heute lesenswert geblieben – nicht wegen der Beweisführung, sondern wegen der ungemein drastischen, ja blutrünstigen Schilderung tatsächlicher oder angeblicher Fußballgreuel im üppigen Stil jener Zeit. Eine Kostprobe möge genügen:

„Das Fußballspiel ist eher eine blutige, mörderische Beschäftigung als ein Spiel oder Zeitvertreib. Wartet nicht jeder darauf, seinen Gegner zu Fall zu bringen – auch auf steinigem Boden? Und wer dies am besten kann, ist der Angesehenste. Mal wird das Genick gebrochen, mal der Rücken oder Beine oder Arme. Aus den Nasen schießt das Blut, oder die Augen quellen hervor.

Doch auch die Besten kommen nicht ohne Schaden davon, sondern werden so verletzt und gequetscht, daß sie daran sterben oder nur knapp dem Tod entgehen. Kein Wunder! Zwei nehmen einen dritten in ihre Mitte, rammen ihm die Ellbogen ins Herz, schlagen ihm die Fäuste unter die kurze Rippe ... Daraus erwachsen Neid, Bosheit, Haß – und manchmal Mord und Totschlag ...“

(...) der frühe, volkstümliche Fußball (ähnelte) dem Rugby und (ließ) auch das Fangen und Tragen des Balls zu (...)

Die enorme Beliebtheit des Fußballs auf den Britischen Inseln blieb natürlich auch ausländischen Reisenden nicht verborgen. Der Schweizer Beat Ludwig de Muralt, der England im Jahre 1694 besuchte, ist über die Wildheit des englischen Straßenfußballs befremdet (...): „Manchmal vergnügt sich das Volk in störender, ja unverschämter Weise – so, wenn es den Fußball durch die Straßen treibt und Gefallen daran findet, die Glasfenster von Häusern und ihnen begegnenden Karossen zu zerstören.“

In diesem Bericht kommt andeutungsweise eine früh zu beobachtende Motivation für das Fußballspielen zum Vorschein: das urtümliche Bedürfnis, alte Rechnungen auf direktem Wege zu begleichen und soziale Unzufriedenheit ebenso frontal zu äußern. Gemäß Muralts Beobachtung ist der Fußballrowdy nicht bemüht, Schäden zu vermeiden – er will sie herbeiführen.

Ähnlich wie Muralt äußert sich 1728 sein Landsmann Cäsar de Saussure. Dieser berichtet nicht nur über zu Bruch gegangene Glasscheiben, sondern über körperliche Angriffe auf unbeteiligte Passanten: „Diese Kerle schlagen dich ohne Zögern zu Boden und lachen noch darüber.“ Der Franzose Henri Misson de Valbourg hat während seiner Englandreise im Jahre 1698 friedlichere Fußballdarbietungen zu Gesicht bekommen. Sein lapidarer Bericht lautet: „Im Winter ist das Fußballspiel [‚le football’!] eine nützliche und bezaubernde Übung. Der Ball ist aus Leder, groß wie ein Kopf und mit Luft gefüllt. Er wird mit dem Fuß durch die Straßen getrieben – von demjenigen, der ihn erreichen kann: Weiterer Kenntnisse bedarf es hierbei nicht.“

Die weitgehende Regellosigkeit des Fußballspiels sollte erst 150 Jahre später beseitigt werden.

Theo Stemmler: Kleine Geschichte des Fußballspiels, Insel Verlag Frankfurt am Main und Leipzig 1998

Seit dem 12. Jahrhundert wurde in einigen Ländern Europas ein urtümliches Fußballspiel betrieben, dessen Regeln sich im Dunkel der Geschichte weitgehend verlieren – oder überhaupt nur ansatzweise vorhanden waren. Offenbar wurde dieser Ur-Fußball vornehmlich in zwei Regionen gespielt: im nördlichen Frankreich (vornehmlich in der Bretagne, Normandie und Picardie) und in England. Dagegen gibt es für dieses Spiel keinerlei Zeugnisse aus Skandinavien, Deutschland und dem übrigen Europa. Die Quellenlage ist so eindeutig, daß man behaupten darf: Der Prototyp des europäischen Fußballspiels ist in Frankreich und England entstanden. Diese Vermutung ist umso berechtigter, als sich Reste dieses Spiels bis in die Neuzeit gerettet haben.

Von seinen volkstümlichen Anfängen (denen des Fußballs) bis zu seiner Regulierung im 19. Jahrhundert war es ein rohes Raufspiel – und noch heute ist der Fußballsport rauh und keineswegs „gefahrlos“. Der Weg des Fußballspiels in die Moderne ist von zahlreichen Toten und Verletzten gesäumt und durch häufige Verbote markiert: Es bestand Gefahr für Leib und Leben. Bezeichnenderweise sind die wichtigsten Quellen, aus denen wir unsere Kenntnisse über das frühe Fußballspiel schöpfen, Gerichtsakten, in denen über Verletzungen und Todesfälle berichtet wird, und königliche Erlasse oder kommunale Anordnungen, in denen dieses Spiel verboten wird.

Nirgends in diesen frühen Belegen kommt das von uns heute gehätschelte Prinzip der Fairneß in Sicht. Es wird getreten, gerauft, geprügelt, daß es eine Art hat. Schlimmer noch: Oft bietet das Fußballspiel einigen Streithähnen oder verfeindeten Dörfern willkommene Gelegenheit, alte Rechnungen zu begleichen.

Mit der Zahl der Kombattanten wächst die Wahrscheinlichkeit, daß unter ihnen ein Streit ausbricht. Da bis ins 19. Jahrhundert die Größe der Fußballmannschaften nicht festgelegt war, kam es zu Massenraufereien, die gelegentlich zu Scharmützeln eskalierten – so in Ruislip, wo im März 1576 etwa hundert Handwerker Fußball spielend aufeinander losgingen. Auf der Walstatt blieben mehrere Tote und Schwerverletzte.

Den Behörden (auch in Frankreich) erschien das Fußballspiel als eine Störung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, was umso verständlicher ist, als es bis ins 19. Jahrhundert keine Polizei gab, die bei Ausschreitungen hätte eingreifen können. (...)

Die im 13. und frühen 14. Jahrhundert von den englischen Behörden, Synoden und Königen erlassenen Verbote des Fußballspiels waren durchaus begründet, wenn man sich die anarchischen Elemente des frühen Volksfußballs vergegenwärtigt. An Massenraufereien um den Ball nahmen oft viele Dutzende kräftiger, junger Männer teil. Es gab meist keine abgegrenzten Spielfelder: Man trieb den Ball vielmehr durch die engen Straßen und Gassen der Städte und Dörfer oder jagte querfeldein über Wiesen und Äcker – Bäche bildeten bei diesem dem Rugby ähnlichen Gerangel kein Hindernis. Die Spielbegeisterung machte auch vor Kirchhöfen nicht halt, auf denen im Mittelalter ohnehin oft Märkte und Vergnügungen aller Art stattfanden, durch deren Lärm der Gottesdienst gestört wurde.

Im Jahre 1314 verbietet der Bürgermeister von London, Nicholas Farndon, im Namen des Königs Eduard II., der zu einem Feldzug nach Schottland aufgebrochen war, auf den öffentlichen Plätzen der Stadt Fußball zu spielen:

„Weil in der City große Unruhe herrscht, die durch das Raufen um den Fußball entsteht, verbieten wir unter Androhung von Gefängnisstrafen, dieses Spiel künftig hier zu spielen.“

Die Furcht der städtischen Behörden vor Aufruhr war bis in die Neuzeit umso begründeter, als die stets unzufriedenen und aufmüpfigen Lehrlinge jede sich bietende Gelegenheit für Krawalle nutzten.

Daß Spielverbote immer wieder erlassen wurden, zeigt natürlich, daß sie kaum erfolgreich waren.

Zunächst einmal erstaunt die ungeheure Beliebtheit des Fußballspiels vor allem in England und Schottland. Dort huldigen diesem Spiel fast alle Schichten der Gesellschaft an allen möglichen und unmöglichen Orten – vor allem an Sonn- und Feiertagen. Motto dieses Kapitels könnte daher ein Satz aus einem englischen Theaterstück des Jahres 1633 sein: „Football is all the sport nowadays“ (Fußball – das ist das Spiel von heute).

Zu den traditionellen Fan-Gruppen aus der Landbevölkerung und der städtischen Unterschicht gesellen sich nun immer mehr Akademiker: angehende (Oberschüler und Studenten) – wie auch bereits examinierte (Anwälte und Kleriker zum Beispiel). Bereits im Mittelalter ist gelegentlich von Fußball spielenden geistlichen Herren die Rede. Nun hören wir so etwas öfter.

Da wird im Jahre 1529 ein Pfarrer in Berkshire des Amtes enthoben, weil er frivolerweise „ludit ad pilam pedalum in camisia sua“ – Fußball im Hemd gespielt hat. Vor allem aber wurde ihm vorgeworfen, er habe die gesamte sonntägliche Liturgie im Eiltempo bereits am Vormittag erledigt, damit er den Rest des Tages für seinen geliebten Fußball zur Verfügung hatte.

Und manchmal mißachteten die Geistlichen sogar das Sonntagsspielverbot der Puritaner und Presbyterianer, um dem Fußballspiel zu frönen – und wurden prompt dafür bestraft: so im Jahre 1585 der junge James Law, der dennoch später Erzbischof wurde.

Daß nach einem Fußballspiel auch schon damals das Bier in Strömen floß, zeigt eine Verfügung, die im Jahre 1679 für die Studenten des Magdalen College Cambridge erlassen wurde und sich gegen Trinkgelage auf deren Zimmern richtet: „Da in den letzten Jahren verschiedene lästerliche Unsitten durch die Dreistigkeit einiger Studenten in diesem College eingeführt worden sind, wird angeordnet: Aus Anlaß des Fußballspiels am Feste Michaelis (29. Septem-ber) dürfen die Studenten Bier nur in der großen Halle trinken, um ihren Durst zu löschen ...“

Zurück nach England, wo ein dem Calcio vergleichbarer Zivilisierungsprozeß zur Zeit der Renaissance und des Barock nicht zu erkennen ist. Vielleicht ist aber gerade die jahrhundertelange Regellosigkeit und gesellschaftliche Offenheit des dort betriebenen Fußballs als Basis, ja Voraussetzung des modernen Massenfußballs zu bewerten.

Die lange Regungslosigkeit betrifft die Spielweise, nicht jedoch die Verbreitung und das Ansehen des Fußballs. Während des 16. und 17. Jahrhunderts ist das Fußballspiel wie kein anderes im Gespräch, taucht überraschend in völlig neuen Zusammenhängen auf: In England, aber auch in Schottland ist es allgegenwärtig. Daraus ergibt sich eine merkwürdig paradoxe Situation. Obwohl die Entwicklung des Fußballs auf der Stelle tritt, gibt es über ihn viel Neues zu berichten. Eine kleine Auswahl solcher Neuigkeiten muß hier genügen.

Nehmen wir zunächst den Bereich der Gerichtsprotokolle, die die Geschichte des Fußballs von Beginn an begleiten, ja die Rekonstruktion seiner Frühzeit erst ermöglichen. Sie werden seit dem 16. Jahrhundert um zwei Varianten bereichert: Es wird nicht mehr nur gerauft und getreten, sondern auch geschossen. Und über Fußballverletzungen wird nun nicht mehr ausschließlich ernsthaft, sondern auch spöttisch berichtet – die Verletzten haben neben dem Schaden auch den Spott zu ertragen.

Der wüsteste Angriff auf den Störenfried Fußball floß aus der Feder des Puritaners Philip Stubbes – eines Abtrünnigen: Als Student in Oxford und Cambridge hatte er selber diesem Spiel gehuldigt. 1583 veröffentlichte er sein berüchtigtes Pamphlet The Anatomy of Abuses in England (Anatomie englischer Mißstände), in dem er das sonntägliche Fußballspiel als „teuflischen Zeitvertreib“ heftig attackiert und absurderweise an die Seite „unzüchtiger Lektüre“ stellt. Dieser radikalste Angriff, der je gegen den Fußball geführt wurde, ist bis heute lesenswert geblieben – nicht wegen der Beweisführung, sondern wegen der ungemein drastischen, ja blutrünstigen Schilderung tatsächlicher oder angeblicher Fußballgreuel im üppigen Stil jener Zeit. Eine Kostprobe möge genügen:

„Das Fußballspiel ist eher eine blutige, mörderische Beschäftigung als ein Spiel oder Zeitvertreib. Wartet nicht jeder darauf, seinen Gegner zu Fall zu bringen – auch auf steinigem Boden? Und wer dies am besten kann, ist der Angesehenste. Mal wird das Genick gebrochen, mal der Rücken oder Beine oder Arme. Aus den Nasen schießt das Blut, oder die Augen quellen hervor.

Doch auch die Besten kommen nicht ohne Schaden davon, sondern werden so verletzt und gequetscht, daß sie daran sterben oder nur knapp dem Tod entgehen. Kein Wunder! Zwei nehmen einen dritten in ihre Mitte, rammen ihm die Ellbogen ins Herz, schlagen ihm die Fäuste unter die kurze Rippe ... Daraus erwachsen Neid, Bosheit, Haß – und manchmal Mord und Totschlag ...“

(...) der frühe, volkstümliche Fußball (ähnelte) dem Rugby und (ließ) auch das Fangen und Tragen des Balls zu (...)

Die enorme Beliebtheit des Fußballs auf den Britischen Inseln blieb natürlich auch ausländischen Reisenden nicht verborgen. Der Schweizer Beat Ludwig de Muralt, der England im Jahre 1694 besuchte, ist über die Wildheit des englischen Straßenfußballs befremdet (...): „Manchmal vergnügt sich das Volk in störender, ja unverschämter Weise – so, wenn es den Fußball durch die Straßen treibt und Gefallen daran findet, die Glasfenster von Häusern und ihnen begegnenden Karossen zu zerstören.“

In diesem Bericht kommt andeutungsweise eine früh zu beobachtende Motivation für das Fußballspielen zum Vorschein: das urtümliche Bedürfnis, alte Rechnungen auf direktem Wege zu begleichen und soziale Unzufriedenheit ebenso frontal zu äußern. Gemäß Muralts Beobachtung ist der Fußballrowdy nicht bemüht, Schäden zu vermeiden – er will sie herbeiführen.

Ähnlich wie Muralt äußert sich 1728 sein Landsmann Cäsar de Saussure. Dieser berichtet nicht nur über zu Bruch gegangene Glasscheiben, sondern über körperliche Angriffe auf unbeteiligte Passanten: „Diese Kerle schlagen dich ohne Zögern zu Boden und lachen noch darüber.“ Der Franzose Henri Misson de Valbourg hat während seiner Englandreise im Jahre 1698 friedlichere Fußballdarbietungen zu Gesicht bekommen. Sein lapidarer Bericht lautet: „Im Winter ist das Fußballspiel [‚le football’!] eine nützliche und bezaubernde Übung. Der Ball ist aus Leder, groß wie ein Kopf und mit Luft gefüllt. Er wird mit dem Fuß durch die Straßen getrieben – von demjenigen, der ihn erreichen kann: Weiterer Kenntnisse bedarf es hierbei nicht.“

Die weitgehende Regellosigkeit des Fußballspiels sollte erst 150 Jahre später beseitigt werden.

Theo Stemmler: Kleine Geschichte des Fußballspiels, Insel Verlag Frankfurt am Main und Leipzig 1998

Darsteller und Darstellerinnen | |

|---|---|

| Sir John Falstaff | Gerhard Kähling |

| Pistol | Alexandra-Magdalena Heinrich |

| Nym | Jean Rades |

| Bardolph | Ireen Kautz |

| Robin | |

| Master Frank Ford | Uwe Heinrich |

| Mrs. Alice Ford | Kristina Otten |

| Master George Page | Udo Schneider |

| Mrs. Margaret Page | Ines Venus Heinrich |

| Anne Page | Nadine Panjas |

| Fenton, ein junger Gentleman | Peter-Benjamin Eichhorn |

| Sir Hugh Evans, Pfarrer aus der Provinz | Uwe Schmiedel |

| Master Shallow, Friedensrichter | Reinhard Simon |

| Master Abraham Slender | Stephan von Soden |

| Peter Simple | Gerd Opitz |

| Dr. Caius, französischer Arzt | Rüdiger Daas |

| John Rugby | |

| Mrs. Quickly | Elisabeth Zwieg |

| Wirt zum Hosenbande | Wolfram Scheller |

| Bürger und Kinder von Windsor, verkleidet als Nachtgespenster; Dämonen, Hexen, Geister | |

Inszenierungsteam | |

| Regie | Gösta Knothe |

| Ausstattung | |

| Einstudierung der Kampfszenen | Gerhard Kähling |

| Regiemitarbeit Vorspiel | Wolfram Scheller |

| Dramaturgie | Sandra Pagel |

| Regieassistenz | |

| Inspizienz | |

| Soufflage |

Stand vom 09.06.2006

Uckermärkische Bühnen Schwedt

Uckermärkische Bühnen Schwedt